はじめに

ホテル業界は常に進化の途上にあり、特にテクノロジーの進歩は、ゲストの滞在体験とホテリエの業務に革命的な変化をもたらしています。単なる宿泊施設としての機能を超え、ゲスト一人ひとりのニーズに深く寄り添う「パーソナライズされた体験」の提供が、競争優位性を確立する上で不可欠な要素となりつつあります。2025年現在、私たちはすでにAIやIoTといった技術が客室に導入される初期段階を目にしていますが、その進化は止まることを知りません。

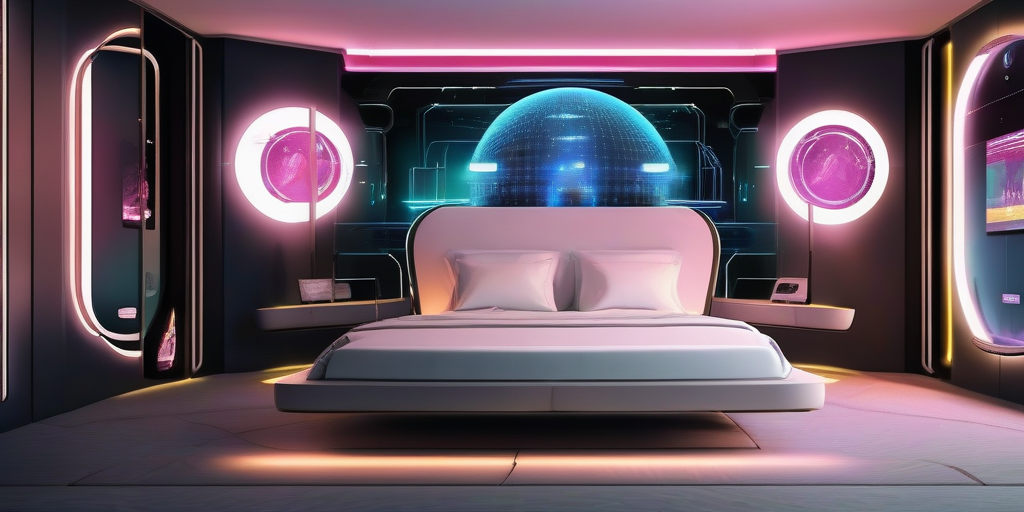

本稿では、未来のホテル客室がどのような姿になるのか、特に「インテリジェントルーム」という概念に焦点を当て、その可能性とホテルが導入することで何が実現できるのかを深く掘り下げていきます。単なる近未来の夢物語ではなく、データとAIが織りなす「学習する客室」が、ホスピタリティの概念をどのように再定義し、ゲストとホテリエ双方にどのような価値をもたらすのかを考察します。

「インテリジェントルーム」が描く2075年のホテル客室

ホスピタリティ業界におけるテクノロジーの未来を議論する際、HFTP(Hospitality Financial and Technology Professionals)のグローバルプレジデントが提唱する「インテリジェントルーム」の概念は、非常に示唆に富んでいます。これは、単に最新のガジェットが置かれた部屋ではなく、データ分析と人工知能(AI)がその存在基盤に組み込まれた、高度なテクノロジーを持つ客室を指します。2075年という長期的な視点から、未来の客室の姿を描いた記事「Beyond the Bed: Rethinking Guestrooms for the Year 2075 – Hospitality Net」は、このインテリジェントルームが実現するであろう、驚くべきパーソナライゼーションの可能性を提示しています。

記事によれば、インテリジェントルームは、AIがCRMデータと予測分析を駆使し、ゲストの「気分」に合わせて客室のデザインそのものを適応させるという、これまでにないレベルのサービスを提供します。さらに、ゲストが明示的に伝えた好みだけでなく、過去の滞在における客室内での行動履歴からも学習し、その情報を次の滞在に活かすことで、より洗練されたパーソナルな空間を創り出すのです。ヒルトンの「Connected Room」や、マリオットが2017年に発表したIoTゲストルームラボのようなプロトタイプは、その初期的な試みとして言及されていますが、未来のインテリジェントルームは、サーカディアンリズム照明、適応型建築、音声起動、各種センサーといったテクノロジーがシームレスに統合され、ゲストの存在そのものに呼応する空間となるでしょう。

AIとデータが織りなす「気分に合わせた客室デザイン」の衝撃

インテリジェントルームの最も革新的な側面は、AIがゲストの気分を察知し、それに応じて客室の環境を動的に変化させる能力にあります。これは、単に照明の色を変えるといったレベルを超え、客室全体のデザイン、雰囲気、そして五感に訴えかける要素が、リアルタイムで最適化されることを意味します。

五感に響くパーソナライゼーション

- 色彩と照明:ゲストの気分がリラックスを求めているなら、暖色系の柔らかな照明と落ち着いた色彩が部屋全体に広がり、逆に集中したい場合は、白色光とクールな色彩が空間を引き締めます。AIは、ゲストのスマートデバイスからの生体データ(心拍数、睡眠パターンなど)、過去の行動履歴、さらには表情分析などから気分を推測し、最適な色温度、明るさ、色の組み合わせを瞬時に調整します。

- 音響と香り:客室に設置された高精度なセンサーとAIは、ゲストの活動レベルや時間帯に応じて、BGMを自動選曲します。例えば、起床時には爽やかなジャズが流れ、就寝前には瞑想的なアンビエントサウンドに切り替わるでしょう。香りのディフューザーも同様に、気分に合わせてリフレッシュ効果のある柑橘系や、安眠を誘うラベンダーなど、最適なアロマを自動で選択・拡散します。これは、まさに「ホテル滞在の未来像:没入型音響が叶える「五感刺激」と「差別化戦略」」で語られるような、五感を刺激する体験の究極形です。

- 室温と湿度:AIは、ゲストの体温、活動量、外部環境データから最適な室温と湿度を予測し、滞在中に常に快適な状態を維持します。例えば、運動後には自動的に室温を下げ、乾燥時には加湿器を稼働させるなど、細やかな調整が可能です。

- 客室レイアウトの適応:未来の客室では、家具がモジュール化され、AIの指示によってレイアウトが変化する可能性も秘めています。例えば、仕事をする際はデスクと椅子が最適な位置に配置され、リラックスしたい時はソファが広がり、より開放的な空間を創出するといった具合です。壁面の色や質感、アートワークなどもデジタル表示によって瞬時に切り替わり、ゲストの気分を視覚的にサポートします。

このような「気分に合わせた客室デザイン」は、ゲストにこれまでにないレベルの快適さと、まるで自分の家以上にパーソナライズされた空間を提供します。ホテルは単なる宿泊の場ではなく、ゲストの心身の状態に寄り添い、その滞在を最大限に豊かなものにする「ウェルネスハブ」へと進化するでしょう。

パーソナライゼーションの究極形:学習する客室

インテリジェントルームが単なる自動化された部屋にとどまらないのは、ゲストの行動や好みを「学習」し、次回の滞在や長期的な関係性の中で、より深いパーソナライゼーションを実現する点にあります。

明示的・暗示的な学習メカニズム

- 明示的な好み:ゲストがチェックイン時や専用アプリを通じて設定する、照明の明るさ、室温、好きな音楽ジャンル、アメニティの種類といった情報は、AIによって記憶されます。

- 暗示的な行動学習:より高度なのは、ゲストの客室内での行動から好みを推測する学習機能です。例えば、特定の時間帯にカーテンを開ける頻度、テレビの視聴履歴、ミニバーの利用傾向、音声アシスタントへのリクエスト内容などがAIによって分析されます。もしゲストが毎朝特定のニュース番組を視聴し、コーヒーメーカーを頻繁に利用する傾向があれば、次回滞在時には、目覚める少し前にそのニュース番組が静かに始まり、淹れたてのコーヒーが用意されるといったサービスが自動的に提供されるかもしれません。

この学習機能は、ヒルトンが先行して導入した「Connected Room」や、マリオットの「IoT Guestroom Lab」が目指す方向性そのものです。現状ではまだプロトタイプの域を出ない部分も多いですが、テクノロジーの進化は加速しており、2075年にはこれらの機能が標準装備される可能性は十分にあります。

このような「学習する客室」は、ホテルが「ゲスト中心戦略2025:統合テクノロジーが創る「感動体験」と「未来の収益」」を実践する上で、極めて強力なツールとなります。ゲストは、自分の好みをいちいち伝える手間なく、常に最適化された環境で過ごすことができるため、ホテルへの満足度とロイヤルティは飛躍的に向上するでしょう。ホテル側は、収集された膨大なデータを活用することで、個々のゲストに合わせたマーケティングやプロモーションを展開し、アップセル・クロスセルの機会を最大化することも可能になります。

ホテリエにもたらされる変革:業務効率とホスピタリティの深化

インテリジェントルームは、ゲスト体験を向上させるだけでなく、ホテリエの業務にも大きな変革をもたらします。定型業務の自動化と効率化が進むことで、ホテリエはより付加価値の高い業務、すなわち真のホスピタリティの提供に集中できるようになります。

業務効率の劇的な向上

- メンテナンスの最適化:客室内のセンサーは、設備の異常や消耗品の残量をリアルタイムで検知し、メンテナンスチームに自動で通知します。これにより、故障によるゲストからのクレームを未然に防ぎ、計画的かつ効率的なメンテナンスが可能になります。例えば、電球の寿命が近づいていることを事前に察知し、ゲストが気づく前に交換するといった対応です。

- 清掃業務の効率化:客室の利用状況や汚れ具合をAIが分析し、清掃の優先順位や必要な作業内容を清掃スタッフに指示します。これにより、無駄な作業を削減し、清掃品質を均一に保ちながら、スタッフの負担を軽減できます。また、ゲストがチェックアウトしたと同時に、清掃準備が開始されることで、次のチェックインまでの時間を短縮し、客室稼働率の向上にも貢献します。

- エネルギー管理の最適化:AIが客室の occupancy(在室状況)や外部の気象条件を分析し、空調や照明を自動で最適化します。ゲストが外出中は自動で省エネモードに切り替わり、チェックイン前に快適な状態に戻すといった制御により、大幅なエネルギーコスト削減と環境負荷の低減を実現します。

ホスピタリティの深化

ルーティンワークが自動化されることで、ホテリエはゲスト一人ひとりの「顔を見て」「声を聞いて」「心に寄り添う」という、人間でしかできないホスピタリティの提供に、より多くの時間とエネルギーを費やすことができます。例えば、AIが収集したゲストの好みや行動履歴をホテリエが事前に把握することで、チェックイン時の挨拶や会話の内容をパーソナライズしたり、ゲストが困っているであろう状況を先回りしてサポートしたりすることが可能になります。

これは、「ホテル客室のAI革命2025:ゲストの「快適性」とホテリエの「生産性」を両立」で目指す姿そのものです。AIはホテリエの仕事を奪うのではなく、むしろホテリエが持つ本来の価値、すなわち「人間が提供する温かいおもてなし」を最大限に引き出すための強力なパートナーとなるのです。データに基づいた深い洞察は、「PMS統合が変えるホテル:データが「ホスピタリティ」を深化させ「価値」を創造」という考え方にも通じ、ホテルのブランド価値を向上させ、持続的な成長を支える基盤となります。

導入への課題と未来へのロードマップ

インテリジェントルームの実現は、ホテル業界に計り知れない恩恵をもたらしますが、その導入にはいくつかの重要な課題が存在します。これらを克服し、未来のホスピタリティを築くためのロードマップを明確に描くことが不可欠です。

技術的課題と解決策

- 互換性と統合の複雑さ:客室内の多様なデバイス(照明、空調、テレビ、センサー、音声アシスタントなど)をシームレスに連携させ、一元的に管理するシステム構築は容易ではありません。異なるメーカーの製品間での互換性を確保し、安定したプラットフォームを構築するためには、業界標準の確立やオープンAPIの活用が不可欠です。PMS(Property Management System)やCRMシステムとの連携も、データ活用の鍵となります。

- セキュリティと安定性:客室がIoTデバイスの集合体となることで、サイバーセキュリティのリスクが増大します。ゲストのプライバシーデータ保護はもちろん、システム全体の安定稼働を確保するための堅牢なセキュリティ対策とバックアップ体制が求められます。定期的なシステムアップデートと脆弱性診断は必須です。

コスト課題と投資対効果

- 初期投資とメンテナンス費用:インテリジェントルームの構築には、高度なハードウェアとソフトウェア、そしてそれらを統合するインフラへの多額の初期投資が必要です。また、継続的なメンテナンスやアップグレードにも費用がかかります。ホテルは、これらの投資がもたらす顧客満足度向上、リピート率増加、業務効率化によるコスト削減、そして差別化による平均客室単価(ADR)向上といった、長期的な投資対効果を慎重に評価する必要があります。

- 段階的な導入:一足飛びに全ての客室をインテリジェントルーム化するのではなく、まずは一部の客室やスイートで試験的に導入し、ゲストやスタッフからのフィードバックを得ながら、段階的に拡大していくアプローチが現実的です。これにより、リスクを最小限に抑えつつ、最適なソリューションを見つけることができます。

プライバシーと倫理的課題

- データ収集と利用の透明性:ゲストの行動や気分に関するデータを収集する際、その目的、利用方法、保存期間、セキュリティ対策について、ゲストに明確に説明し、同意を得ることが不可欠です。ゲストが安心してテクノロジーの恩恵を受けられるよう、透明性の高い運用が求められます。

- 「どこまでパーソナライズすべきか」の境界線:AIによる過度なパーソナライゼーションは、ゲストに監視されているような不快感を与える可能性があります。ゲストが「望むパーソナライゼーション」と「押し付けがましいパーソナライゼーション」の境界線を理解し、ゲスト自身が設定をコントロールできる選択肢を提供することが重要です。「ホテル業界の未来戦略2025:ゲストファーストが拓く「人間中心」と「テクノロジー融合」」の原則に立ち返り、常に人間の感情や快適さを最優先に考えるべきです。

これらの課題を乗り越えるためには、ホテル業界全体での協力、テクノロジーベンダーとの密な連携、そして何よりもゲストの視点に立ったサービス設計が求められます。未来のホテルは、技術的な挑戦と倫理的な配慮のバランスの上に築かれるでしょう。

まとめ:未来の客室が拓くホスピタリティの新たな地平

2075年のホテル客室は、単なる宿泊スペースではなく、ゲスト一人ひとりの心身の状態に寄り添い、その気分や好みに合わせて環境を最適化する「インテリジェントルーム」へと進化を遂げていることでしょう。AIとデータ分析が融合したこの未来の客室は、ゲストに究極のパーソナライゼーションと快適性を提供し、これまでにない感動体験を創出します。

ホテリエにとっても、インテリジェントルームは大きな変革をもたらします。定型業務の自動化と効率化が進むことで、ホテリエは本来の使命である「人間ならではの温かいおもてなし」に集中できるようになります。データが提供する深い洞察を基に、よりきめ細やかで心に響くサービスを提供することで、ゲストとの間に真の信頼関係を築き、ホテルのブランド価値を向上させることが可能になります。

もちろん、この未来を実現するためには、技術的な課題、コスト、そしてプライバシーや倫理といった側面での慎重な検討と解決が不可欠です。しかし、これらの課題を乗り越えた先に待つのは、テクノロジーが人間のホスピタリティを最大限に引き出し、ゲストに忘れられない体験を提供する、新たなホテルの姿です。2025年現在、私たちはその第一歩を踏み出したばかりですが、未来を見据え、今からどのような技術投資を行い、どのような人材を育成していくべきか、その戦略を練る時が来ています。

コメント