はじめに

2025年、ホテル業界は単なる宿泊施設という枠を超え、地域社会との新たな関係性を模索するフェーズに入っています。特に、大手ホテルブランドが展開する新ブランドは、その土地固有の文化やコミュニティとの融合を強く意識したコンセプトを打ち出し、業界に新たな潮流を生み出しています。今回は、ハイアットが東京・兜町に開業する新ブランド「キャプション by Hyatt 兜町 東京」を事例に、ホテルが目指す「まちのリビングルーム」というコンセプトの深層と、それがもたらす業界への影響について深く掘り下げていきます。

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」が目指す「まちのリビングルーム」

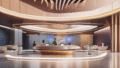

ハイアットは2025年10月7日、東京初進出となる新ブランド「キャプション by Hyatt 兜町 東京」をグランドオープンします。世界で4軒目となるこのホテルは、全195室の機能的な客室に加え、「Talk Shop(トークショップ)」と呼ばれるソーシャルハブをホテルの中心に据えています。このトークショップは、宿泊者だけでなく地域住民も気軽に立ち寄れる「まちのリビングルーム」のような存在を目指しており、バーガーなどの軽食も提供される予定です。

参照元:東京初進出・世界で4軒目となるハイアット新ブランド「キャプション by Hyatt 兜町 東京」2025年10月7日(火)グランドオープン | 平和不動産株式会社のプレスリリース

また、トラベル Watchの宿泊レポートでは、このトークショップがロビーやラウンジとして機能するだけでなく、奥には少人数での利用が可能な「ギャザリングスペース(Gathering Space)」も設けられていることが紹介されています。

参照元:ハイアットの新ブランド「キャプション by Hyatt 兜町 東京」に泊まってみた。おしゃれなデザインの行き届いた客室は必見! – トラベル Watch

従来のホテルのロビーは、チェックイン・チェックアウトの場所であり、宿泊客が一時的に滞在する空間という認識が一般的でした。しかし、「キャプション by Hyatt 兜町 東京」が提案する「まちのリビングルーム」は、その役割を根本から変えようとしています。これは、ホテルが単なる宿泊機能を提供する場所ではなく、地域社会の一部として、人々の交流や活動の中心となる空間へと進化する試みと言えるでしょう。

このコンセプトは、ホテルが地域に開かれた存在となり、宿泊客と地域住民が自然に交わることで、偶発的な出会いや新たな体験が生まれる可能性を秘めています。ホテルが提供する「見えないおもてなし」の形が、物理的な空間を超えてコミュニティへと広がっていく、まさに「2025年ホテル経営の新常識:ComfortTechが導く「見えないおもてなし」と「DX戦略」」の具現化とも言えるでしょう。

兜町という立地が持つ意味

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」が開業する兜町は、かつて日本の金融の中心地として栄え、近年では再開発によって歴史と新しさが融合するユニークなエリアへと変貌を遂げています。証券会社のオフィスビルが立ち並ぶビジネス街の顔を持つ一方で、築100年を超える歴史的建造物がリノベーションされ、カフェやレストラン、ショップなどが次々とオープンし、感度の高い人々が集まる場所となっています。

このような立地において「まちのリビングルーム」というコンセプトは、特に大きな意味を持ちます。ビジネスパーソンが日中の仕事の合間に立ち寄ったり、地域住民が週末に家族や友人と過ごしたり、観光客がその土地の雰囲気を味わったりと、多様な人々がそれぞれの目的で利用できる柔軟な空間となることが期待されます。兜町が持つ歴史的背景と、現代的な再開発の動きが融合することで、ホテルは単なる宿泊施設以上の「体験価値」を提供する拠点となり得るのです。

これは、ホテルが地域固有の魅力を引き出し、「地域をホテルに:商店街が紡ぐ「ゲスト体験」と「経済活性化」の真価」という視点からも非常に重要な戦略です。ホテルが地域に溶け込むことで、ゲストはより深くその土地の文化や日常に触れることができ、地域経済の活性化にも貢献します。

「ソーシャルハブ」がもたらす現場と顧客への影響

「まちのリビングルーム」としてのソーシャルハブは、ホテル運営の現場と顧客体験の両面に大きな影響をもたらします。

現場スタッフの視点:新たな役割と泥臭い課題

従来のホテリエは、宿泊客へのサービス提供が主な役割でした。しかし、地域住民も利用するソーシャルハブでは、その役割はより多様化します。宿泊客と地域住民が混在する空間で、それぞれのニーズに応じたサービスを提供することは、従来の接客スキルに加え、高いコミュニケーション能力と柔軟な対応力が求められます。

- 多様なニーズへの対応: 宿泊客はチェックイン・チェックアウトや観光情報を求める一方、地域住民はカフェ利用やイベント参加など、目的が多岐にわたります。これら異なるニーズを同時に満たすための、スタッフのマルチタスク能力が重要となります。

- コミュニケーション能力の重要性: 宿泊客と地域住民の交流を促す「ハブ」としての役割を果たすためには、スタッフ自身が積極的にコミュニケーションをとり、両者をつなぐ存在となる必要があります。これは、従来の「おもてなし」とは異なる、より能動的な人間力が求められると言えるでしょう。ホテリエの未来を拓く:人間力と言語化で創造する「心動かす体験」にも通じる部分です。

- コンセプト維持の課題: 「まちのリビングルーム」というコンセプトを維持するためには、単に空間を提供するだけでなく、常に活気があり、人々が心地よく過ごせる雰囲気を創り出す必要があります。多忙な現場において、この「雰囲気づくり」を継続することは、スタッフにとって大きな課題となるでしょう。例えば、イベント企画や地域情報の発信など、従来の業務範囲を超えた役割も担う可能性があります。

- セキュリティとプライバシー: 開かれた空間であるからこそ、セキュリティ面での配慮や、宿泊客のプライバシー保護とのバランスも重要です。誰でもアクセスできる一方で、ホテルとしての安全・安心をどう担保するかが問われます。

これらの課題に対し、ホテルはスタッフの育成プログラムの再構築や、テクノロジーを活用した業務効率化(例えば、モバイルチェックイン/アウト、AIによる問い合わせ対応など)を進めることで、スタッフがより本質的なホスピタリティに集中できる環境を整える必要があるでしょう。これによって、「ホテルイノベーションの真価:ゲストとスタッフが創る「心動かす体験」と持続戦略」が実現可能となります。

宿泊客の視点:新たな体験価値と利便性

宿泊客にとっては、従来のホテル滞在とは異なる、地域との一体感や偶発的な出会いが新たな体験価値となります。

- 地域との一体感: ホテルに滞在しながら、地元の雰囲気や人々の日常に触れることができます。これは、単なる観光地巡りでは得られない、より「真正な体験」を求める旅行者にとって魅力的です。2025年ホテル集客の未来図:「投稿価値」が拓く「真正な体験」と収益化にも繋がるでしょう。

- 偶発的な出会い: 地域住民との交流を通じて、思わぬ情報や文化に触れる機会が生まれるかもしれません。これは、ビジネス目的の滞在であっても、「サウジアラビア「ブレジャー」戦略の深層:ビジネスとレジャーが拓く未来のホスピタリティ」のような、ビジネスとレジャーを融合させた体験へと発展する可能性を秘めています。

- 利便性: ホテル外に出なくても、食事や軽い打ち合わせ、リラックスできる空間が確保されていることは、特にビジネス利用客にとって大きなメリットです。

地域住民の視点:コミュニティ形成と共生の課題

地域住民にとって、ホテルが「まちのリビングルーム」となることは、新たな交流の場や利便性をもたらします。

- コミュニティ形成: 地域住民が気軽に集える場所として、新たなコミュニティ形成の拠点となる可能性があります。イベント開催などを通じて、地域活性化にも貢献できるでしょう。

- 利便性の向上: 近隣にカフェや軽食を提供し、打ち合わせや休憩に利用できる場所が増えることは、住民生活の質の向上につながります。

- 共生の課題: 一方で、ホテルが地域に溶け込む上での課題も存在します。例えば、利用者の増加による騒音問題、地域の既存店舗との競合、ホテルが提供するサービスと地域のニーズとのミスマッチなどが考えられます。ホテル側は、地域住民の意見に耳を傾け、持続可能な共生関係を築くための努力が不可欠です。

ホテルが地域と共生する未来

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」の事例は、ホテル業界が向かうべき一つの方向性を示唆しています。それは、ホテルが単なる宿泊施設としてではなく、地域社会の重要な構成要素として、その役割を拡張していく未来です。

このようなアプローチは、以下のような多角的なメリットをもたらす可能性があります。

- 地域経済への貢献: ホテルが地域に開かれることで、宿泊客だけでなく地域住民も利用する機会が増え、周辺の商業施設や観光スポットへの誘客にもつながります。

- ブランド価値の向上: 地域との連携を深めることで、ホテルは画一的なサービスではなく、その土地ならではの「人間的温かさ」や「個性」を打ち出すことができます。これは、ブランドロイヤルティの向上にも寄与するでしょう。スマートホテルルームの光と影:テクノロジーと「人間的温かさ」の共存戦略で述べたように、テクノロジーが進化する中で、人間的な触れ合いの価値は一層高まります。

- 持続可能な観光の推進: 地域に根差したホテル運営は、オーバーツーリズムの問題に対しても、一つの解決策となり得ます。観光客が地域住民と交流することで、より責任ある観光行動を促し、地域の文化や環境への理解を深める機会を提供します。

このトレンドは、大手ブランドだけでなく、独立系ホテルにとっても示唆に富んでいます。地域との密接な連携は、「KOKO HOTELS「おだしパック」戦略の深層:五感で紡ぐ「体験価値」とブランド成長」のように、独自の体験価値を創出し、ブランドを成長させる強力な武器となり得るからです。

まとめ

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」が提唱する「まちのリビングルーム」というコンセプトは、2025年のホテル業界において、ホテルが地域社会とどのように共生し、新たな価値を創造していくかを示す重要な試みです。ソーシャルハブとしての機能は、宿泊客に新たな体験価値を提供し、地域住民には交流の場と利便性をもたらします。同時に、ホテル現場のスタッフには、より多様なスキルと柔軟な対応が求められる新たな役割が生まれます。

この動きは、ホテルが単なる宿泊施設という枠を超え、地域コミュニティの中心となり、文化交流の拠点となる未来を予感させます。テクノロジーの進化が加速する中で、ホテルが提供する「人間的な温かさ」や「地域とのつながり」は、これからも変わらず、あるいはそれ以上に、ゲストに「選ばれる理由」として重要な要素となるでしょう。

コメント