RevPAR経営の限界。部門の壁を越える「トータル・レベニューマネジメント」とは

ホテル業界において、施設の収益性を測る指標として長らく王座に君臨してきた「RevPAR(Revenue Per Available Room:販売可能な客室1室あたりの収益)」。多くのホテルマネージャーが、この数字を最大化するために日々知恵を絞っています。しかし、顧客の価値観が多様化し、ホテルに「泊まる」以上の「体験」を求めるようになった現代において、RevPARだけを追いかける経営は、もはや時代遅れになりつつあるのかもしれません。

例えば、客室は常に満室でRevPARは好調。しかし、レストランやバーは閑散とし、スパの予約もまばら…といった状況は、多くのホテルが直面する課題ではないでしょうか。これは、ホテルという資産が持つ潜在的な収益機会を大きく取りこぼしている状態と言えます。実際に、英国のある調査では、ホテルが提供する「体験コンテンツ」を販売することで、宿泊客の総消費額が2割も増加したというデータも報告されており、宿泊以外の収益源の重要性が浮き彫りになっています。

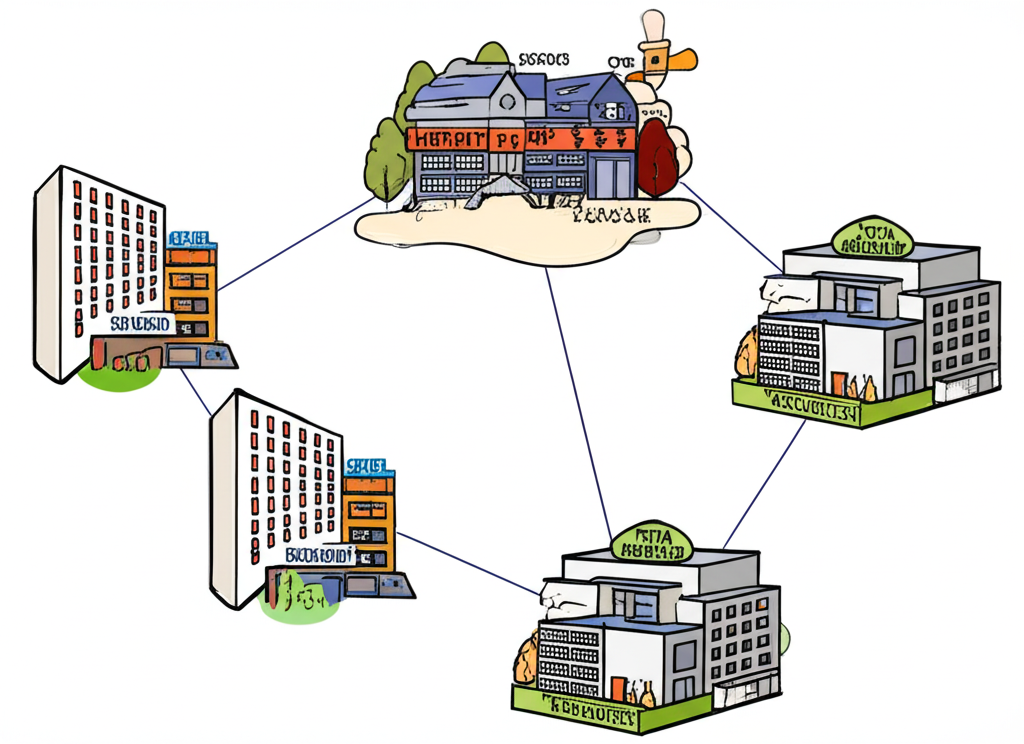

こうした背景から今、注目を集めているのが「トータル・レベニューマネジメント(Total Revenue Management: TRM)」という経営アプローチです。これは、客室だけでなく、レストラン、宴会、スパ、アクティビティといった、ホテル内のすべての収益源を統合的に管理し、施設全体の利益を最大化しようとする考え方です。本記事では、RevPAR経営の限界を乗り越えるための新たな羅針盤となる「トータル・レベニューマネジメント」について、その概念から実践的なステップまでを深く掘り下げていきます。

RevPARだけでは見えない機会損失

トータル・レベニューマネジメント(TRM)の重要性を理解するために、まずは従来のRevPAR中心の経営がなぜ限界を迎えているのかを考えてみましょう。

RevPARは「客室稼働率 × 平均客室単価」で算出されるため、いかに客室を高い値段で、多く埋めるかが至上命題となります。このアプローチは、ホテルの主要な収益源である客室部門のパフォーマンスを測る上では非常に有効です。しかし、視野が「客室」に限定されてしまうことで、以下のような問題が生じます。

ケース1:高単価顧客を逃すジレンマ

RevPARを最大化するために、OTA(Online Travel Agent)で客室料金を下げ、稼働率100%を達成したとします。一見、成功に見えますが、蓋を開けてみると、宿泊客は価格重視の層が多く、館内レストランやバー、スパなどをほとんど利用してくれなかった、というケースは少なくありません。もし、少し客室料金を下げてでも、館内で高額なディナーやスパトリートメントを楽しんでくれる顧客層を獲得できていれば、ホテル全体の収益はもっと高くなっていた可能性があります。

ケース2:部門間のサイロ化による機会損失

宿泊部門はRevPAR、料飲部門はレストランの売上、宴会部門は宴会の売上、と各部門がそれぞれのKPIだけを追いかけていると、部門間の連携が生まれにくくなります。例えば、宿泊部門が大規模な団体客を誘致したものの、料飲部門にその情報が共有されておらず、レストランの食材が不足したり、スタッフの配置が間に合わなかったりする事態が起こり得ます。これは顧客満足度の低下に直結し、リピート利用の機会を失うことにも繋がります。

TRMは、こうした部門ごとの「部分最適」から脱却し、顧客一人当たりの生涯価値(LTV: Life Time Value)を最大化するという視点から、ホテル全体の「全体最適」を目指す経営戦略なのです。その指標となるのが「TRevPAR(Total Revenue Per Available Room:販売可能な客室1室あたりの総収益)」です。

トータル・レベニューマネジメント(TRM)実践の3ステップ

では、具体的にTRMを導入するにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、そのプロセスを3つのステップに分けて解説します。

ステップ1:データの壁を壊し、顧客を360度から理解する

TRMの出発点は、データです。しかし、多くのホテルでは、宿泊予約データはPMS(宿泊管理システム)に、レストランの利用履歴はPOS(販売時点情報管理システム)に、スパの予約情報は別の専用システムに…というように、顧客データが各部門のシステムに分散し、サイロ化しています。これでは、顧客の全体像を捉えることはできません。

最初のステップは、これらの分散したデータを一元的に統合することです。CDP(カスタマー・データ・プラットフォーム)のようなツールを活用し、顧客の属性、予約経路、過去の宿泊履歴、レストランでの注文内容、スパの利用頻度、問い合わせ履歴といったあらゆるデータを紐づけます。これにより、「Aさんは記念日旅行で毎年宿泊し、必ず鉄板焼きレストランのカウンター席を予約する」「Bさんは出張利用が多く、滞在中は必ずフィットネスジムを利用し、ルームサービスでサラダを頼む」といった、顧客一人ひとりの行動パターンや嗜好を360度から理解できるようになります。まさに、CRMの考え方をホテル全体に拡張するイメージです。

ステップ2:データに基づき、収益性の高い顧客セグメントを見つけ出す

統合されたデータを分析することで、自社にとってどのような顧客が最も収益貢献度が高いのかが見えてきます。単に宿泊費を多く払ってくれる顧客ではなく、「TRevPAR」の観点から収益性の高い顧客セグメントを特定することが重要です。

例えば、以下のようなセグメントが考えられます。

- ウェルネス追求層:宿泊費は標準的だが、スパやヘルシーな食事への支出が多い。

- 美食家ファミリー層:客室単価はそれほど高くないが、複数人で高単価のレストランを利用する。

- ビジネス+レジャー層(ブレジャー層):平日はビジネス利用だが、週末に延泊して観光やアクティビティを楽しむ。

こうしたペルソナを明確に定義することで、どの顧客層に、どのようなアプローチをすればホテル全体の収益が最大化するのか、戦略の解像度が一気に高まります。

ステップ3:部門横断で、最適なオファーを動的に提供する

顧客セグメントが明確になったら、次はそのセグメントに対して最適な価値提案(オファー)を設計します。ここでの鍵は、部門の壁を越えたパッケージングと、状況に応じて価格を変動させるダイナミックプライシングの応用です。

例えば、「ウェルネス追求層」に対しては、宿泊とスパトリートメント、ヘルシーな朝食を組み合わせたパッケージプランを提案します。さらに、スパの予約が少ない日には、パッケージ価格を少し下げて需要を喚起するといった、ダイナミックプライシング的なアプローチも有効です。

また、「美食家ファミリー層」には、客室のアップグレードは提供しない代わりに、レストランの個室利用料を無料にしたり、子供向けメニューをサービスしたりする。このように、顧客セグメントのインサイトに基づいて、宿泊部門の利益を少し犠牲にしてでも、料飲部門の売上を伸ばし、結果としてホテル全体の収益を向上させる、といった戦略的な判断が可能になります。これは、F&B部門を単なるコストセンターではなく、プロフィットセンターとして捉える視点とも合致します。

成功の鍵は「組織文化」と「テクノロジー」の融合

TRMを絵に描いた餅で終わらせないためには、強力な推進力が必要です。その両輪となるのが、「組織文化の変革」と「テクノロジーの活用」です。

まず、組織文化の面では、部門間の壁を取り払い、オープンに情報共有できる環境が不可欠です。宿泊部門、料飲部門、マーケティング部門、営業部門の担当者が定期的に集まり、TRevPARという共通の目標に向かって議論する場を設けることが重要です。そのためには、各部門のリーダーが自身の部門の利益だけでなく、ホテル全体の利益を考える視野を持つ必要があり、部署を横断した「巻き込み力」がこれまで以上に求められます。

そして、こうした組織の動きを支えるのがテクノロジーです。AIを活用した需要予測ツールは、客室だけでなくレストランの席やスパのトリートメントルームの需要まで予測し、最適な価格設定を支援してくれます。CRMやCDPは、パーソナライズされたオファーを適切なタイミングで自動的に配信することを可能にします。そしてBI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、複雑なデータを誰もが理解できる形で可視化し、データに基づいた迅速な意思決定をサポートします。

まとめ:顧客生涯価値を最大化する経営へ

トータル・レベニューマネジメントは、単なる新しい収益管理の手法ではありません。それは、「いかに多くの客室を埋めるか」という発想から、「いかに顧客一人ひとりの滞在価値を高め、生涯にわたってホテルと良好な関係を築いてもらうか」という、顧客中心の経営哲学への転換を意味します。

部門間の厚い壁を壊し、テクノロジーを駆使して顧客を深く理解し、ホテル全体で最高の体験価値を提供する。RevPARという長年の呪縛から自らを解き放ち、TRMという新たな羅針盤を手にすることで、ホテルは価格競争の消耗戦から抜け出し、持続的な成長軌道に乗ることができるはずです。これからのホテル経営者、そしてホテリエには、この全体最適の視点を持つことが強く求められていくでしょう。

コメント