はじめに

ホテル業界は今、かつてないほどの変化の波に直面しています。インバウンド需要の回復、国内旅行の活性化、そして多様化する顧客ニーズ。これらの要因が複雑に絡み合い、ホテルは単に宿泊を提供する場から、「体験」をデザインする場へと進化を遂げています。この激しい競争環境の中で、ホテルが持続的に成長し、顧客に選ばれ続けるためには、顧客一人ひとりを深く理解することが不可欠です。その鍵を握るのが、顧客データ分析です。

かつてホテルのサービスは、経験豊富なホテリエの勘や長年の知見に大きく依存していました。もちろん、その人間力とホスピタリティはホテルの根幹をなすものですが、2025年現在、それだけでは多様な顧客の期待に応えきれない場面が増えています。デジタル化が進み、顧客は様々な情報源からホテルを選び、予約し、滞在中の体験をSNSで発信します。この一連の行動から生まれる膨大なデータをいかに収集し、分析し、サービス改善に繋げるかが、これからのホテルの競争力を左右するでしょう。

本記事では、ホテルにおける顧客データ分析の重要性を掘り下げ、その具体的な活用方法、そして現場が直面する課題と、データ分析がもたらす未来のホスピタリティについて考察します。特定のニュース記事を参照しつつ、ホテル業界の視点から、顧客データ分析の深い洞察を提供します。

顧客データ分析の「なぜ」:今、ホテルが注力すべき理由

なぜ今、ホテルは顧客データ分析にここまで注力すべきなのでしょうか。その理由は多岐にわたりますが、主に以下の4つの側面が挙げられます。

1. パーソナライゼーションの深化と「個別最適」な体験の提供

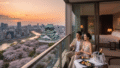

現代の顧客は画一的なサービスでは満足しません。彼らは自分だけの特別な体験、つまり「個別最適」なホスピタリティを求めています。顧客データ分析は、個々のゲストの過去の宿泊履歴、予約経路、利用した施設、特別なリクエスト、好み(枕の硬さ、アメニティの種類、食事制限、チェックイン・アウトの時間帯など)を詳細に把握することを可能にします。これにより、ゲストがホテルに足を踏み入れる前から、滞在中、そして滞後まで、一人ひとりに合わせたパーソナルなサービスを提供できるようになります。例えば、リピーターのゲストがチェックインする際に、前回利用したレストランの好みの席を提案したり、特定のイベント情報を提供したりすることで、「自分のことを理解してくれている」という深い感動とロイヤルティを醸成できます。これは、単なる顧客満足度を超え、顧客との長期的な関係性を築く上で不可欠な要素です。7万円超の国内宿泊旅行市場:ホテルが拓く「高付加価値」と「パーソナライゼーション」戦略や2025年ホテル戦略:データと人間力で拓くパーソナライゼーションでも述べられているように、高付加価値化とパーソナライゼーションは密接に結びついています。

2. 収益最大化と適切な価格戦略

顧客データは、ホテルの収益を最大化するための強力な武器となります。過去の予約データ、需要予測、競合ホテルの価格動向などを分析することで、需要と供給に応じた最適な客室価格を設定するレベニューマネジメントを高度化できます。また、ゲストの消費行動データを分析することで、アップセル(より高額な客室やプランへの誘導)やクロスセル(レストラン、スパ、アクティビティなどの追加サービス販売)の機会を創出できます。例えば、特定のタイプのアメニティを好むゲストには、関連する製品を客室で紹介したり、特別なパッケージプランを提案したりすることが可能です。これにより、客室単価(ADR)や1室あたりの収益(RevPAR)の向上に直結します。

3. 顧客ロイヤルティの向上とリピーター獲得

新規顧客の獲得コストは、既存顧客の維持コストよりもはるかに高いと言われています。顧客データ分析を通じて、リピーターの特性や行動パターンを深く理解することは、効果的なロイヤルティプログラムの設計や、ターゲットを絞ったマーケティング施策に繋がります。例えば、特定の季節に毎年訪れるゲストには、その時期限定の特別プランを早期に案内する、あるいは誕生日や記念日などの特別な日に合わせたパーソナルなメッセージを送るなど、「あなたにとって特別な存在」であることを伝えることで、顧客はホテルに対してより強い愛着を感じるようになります。これにより、口コミやSNSでのポジティブな情報発信も促され、新たな顧客獲得にも貢献します。

4. オペレーション効率化とスタッフの負担軽減

顧客データ分析は、バックオフィス業務の効率化にも寄与します。例えば、ゲストのチェックイン・アウトのピーク時間を予測することで、適切な人員配置が可能になり、フロントの混雑緩和に繋がります。また、客室清掃の優先順位をデータに基づいて決定したり、特定の客室タイプで頻繁に発生するメンテナンス要求を事前に予測したりすることで、無駄な作業を削減し、スタッフの負担を軽減できます。これにより、スタッフはルーティンワークに追われることなく、より「人間力」を発揮すべき顧客対応や体験創造に集中できるようになります。ホテル未来戦略2025:AIと自動化が拓く「スタッフ解放」と「感動体験」でも指摘されているように、自動化とデータ活用はスタッフの働き方を変え、より本質的なホスピタリティに集中できる環境を整えます。

参照記事からの洞察とホテル業界への応用

今回、顧客データ分析の重要性を考える上で、直接ホテル業界の事例ではありませんが、東京メトロの興味深い取り組みが参考になります。

参照記事:東京メトロが「謎解き」で顧客データ分析 駅利用者の行動履歴を把握し、新たなサービス開発へ

このニュース記事は、東京メトロが「謎解きイベント」を通じて、駅利用者の行動履歴をデータとして把握し、新たなサービス開発に繋げようとしている事例を紹介しています。参加者は謎を解くために駅構内を移動し、特定のスポットに立ち寄ることで、その行動がデータとして記録されます。これにより、どの駅にどのくらいの時間滞在したか、どのような経路で移動したか、どの店舗に立ち寄ったかといった「見えない行動」が可視化されるのです。

このアプローチは、ホテル業界においても非常に示唆に富んでいます。ホテル内でのゲストの行動は、これまでフロントやレストランスタッフの目視や勘に頼る部分が大きく、体系的なデータとして収集されることは稀でした。しかし、東京メトロの事例のように、「体験」と「データ収集」を組み合わせることで、より詳細な顧客行動データを取得することが可能になります。

例えば、ホテル内で開催されるアクティビティやイベント(料理教室、地域の文化体験、フィットネスプログラムなど)にゲストが参加する際、専用のアプリやウェアラブルデバイスを活用することで、イベント中の行動や興味関心データを収集できます。また、客室内のIoTデバイス(スマート照明、スマートエアコン、スマートミラーなど)や、ホテル施設の入退室管理システムと連携させることで、ゲストの滞在中の行動パターン(いつ客室を出入りしたか、どの時間帯にスパを利用したか、どのレストランで食事をしたか、客室の温度設定の好みなど)を匿名化されたデータとして収集・分析することが可能です。

これらのデータは、以下のような形でホテルのサービス改善や新たな価値創造に繋がります。

- 施設利用の最適化:どの時間帯にどの施設(プール、ジム、ラウンジなど)が混雑するかを把握し、人員配置やプロモーションのタイミングを最適化する。

- パーソナルなレコメンデーション:特定の施設を頻繁に利用するゲストに対し、関連するサービスやプロモーションを個別に提案する。例えば、ジムの利用頻度が高いゲストには、パーソナルトレーニングの案内を送る。

- イベント企画の改善:どのイベントにどのような層のゲストが参加し、どのような行動をしたかを分析することで、次回のイベント内容やターゲット層をより効果的に設定する。

- 客室環境の最適化:客室内のIoTデータから、ゲストがどのような環境(室温、照明の明るさ、湿度など)を好むかを学習し、次回の滞在時に自動的に好みの環境を提供する。

このように、東京メトロの事例は、顧客の「行動」そのものをデータ化し、それをサービス改善に繋げるという、ホテル業界が目指すべき顧客データ分析の方向性を示していると言えるでしょう。

名古屋の高級ホテル事例に見るデータ活用の可能性

2025年現在、日本各地で高級ホテルの開業ラッシュが続いています。特に名古屋では、国際イベントを控え、富裕層をターゲットとした新たなホテルが次々とオープンしています。

参照記事:名古屋に金ピカ豪華ホテル開業 1泊最低14万円超、海外富裕層を開拓 – 日本経済新聞

この記事では、名古屋に開業した「エスパシオ ナゴヤキャッスル」が、1泊最低14万円超という価格帯で、国内外の富裕層をターゲットとしていることが報じられています。このような高価格帯の高級ホテルにおいて、顧客データ分析はどのような価値をもたらすのでしょうか。富裕層のゲストは、単に豪華な設備やサービスを求めるだけでなく、「唯一無二の体験」、「時間を買う」、「プライバシーの尊重」、そして「自分の価値観を理解してくれるホスピタリティ」を重視します。これらのニーズに応えるためには、きめ細やかな顧客データ分析が不可欠です。

高級ホテルにおける顧客データ分析の活用例を具体的に見ていきましょう。

1. 予約前の段階でのパーソナライゼーション

富裕層のゲストは、多くの場合、特定の旅行代理店やコンシェルジュサービスを通じて予約を行います。この段階で、過去の滞在履歴(国内外の系列ホテル含む)、好み、家族構成、ビジネス目的かレジャー目的かといった情報を共有してもらうことで、ホテルはゲストが到着する前からパーソナルな体験をデザインできます。例えば、アレルギー情報や食事制限、好みのワイン、プライベートジェットの手配状況、同行者の情報などを事前に把握し、到着時には既にゲストの好みに合わせたアメニティや飲食物を客室に用意しておく、といった対応が可能になります。これは、ゲストに「自分は特別な存在として迎えられている」という強い印象を与え、期待値を大きく超える体験に繋がります。

2. 滞在中の「見えないニーズ」の先読み

高級ホテルのゲストは、自らリクエストする前に、ホテル側が自身のニーズを察知し、先回りしてサービスを提供することを期待します。ここで顧客データ分析と、客室内のIoTデバイス、そして熟練したホテリエの人間力が融合します。

- IoTデータ連携:客室内のスマートホームシステム(照明、空調、カーテンなど)の利用履歴から、ゲストの生活リズムや好みの環境設定を学習します。例えば、朝早く起床し、特定の時間にコーヒーを飲む習慣があるゲストには、その時間に合わせたモーニングコールやコーヒーの準備を提案できます。

- 施設利用履歴:ホテル内のレストラン、バー、スパ、フィットネスジムなどの利用履歴を分析し、ゲストの興味関心を把握します。例えば、特定のスパトリートメントを好むゲストには、滞在中に利用可能な他のトリートメントや、自宅でも使える関連商品を提案できます。

- スタッフによる観察と記録:これはデータ分析とは異なるように見えますが、実は非常に重要なデータソースです。ゲストとの会話や行動から得られる些細な情報(例えば、特定の芸術作品に興味を示した、特定の地域の話題を好むなど)を、CRMシステムに記録・共有することで、次回の滞在時や他のスタッフが対応する際に、より深いパーソナライゼーションが可能になります。これは、データだけでは捉えきれない「感情の機微」を補完するものです。

これらのデータを組み合わせることで、ゲストが口に出す前に「痒い所に手が届く」サービスを提供し、「期待値を超える感動」を創出できるのです。

3. 滞在後のロイヤルティ醸成と次回の予約促進

チェックアウト後も顧客データ分析は重要です。滞在中に得られたフィードバック、利用履歴、特別なリクエストなどを統合的に分析し、次回の滞在に活かすだけでなく、ゲストのライフイベント(誕生日、記念日など)に合わせたパーソナルなオファーやメッセージを送ることで、長期的な関係性を構築します。また、特定のイベント(国際会議、コンサートなど)で名古屋を訪れる可能性のある富裕層ゲストに対し、その情報と合わせてホテルの特別プランを提案するなど、「あなたのために」というメッセージを込めたアプローチが、リピーター化を促進します。ホテルOTA共存の最適解:大手幹部が示す直販とデータ活用の新機軸でも触れられているように、直販とデータ活用は顧客ロイヤルティを高める上で不可欠です。

現場のリアルな課題と顧客データ分析の限界

顧客データ分析がホテル運営にもたらす恩恵は大きいものの、その導入と運用には、現場ならではの泥臭い課題が山積しています。

1. データ収集の負担とサイロ化された情報

多くのホテルでは、予約システム(PMS)、レストランのPOSシステム、スパの予約システム、顧客管理システム(CRM)、Webサイトのアクセス解析ツールなど、様々なシステムが独立して稼働しています。これらのシステム間でデータが連携しておらず、それぞれがサイロ化しているため、一元的な顧客像を把握することが困難です。現場スタッフは、異なるシステムから手動で情報を集めたり、紙の記録を照合したりといった手間のかかる作業に追われ、これが大きな負担となっています。あるベテランのフロントスタッフは「お客様の情報を得るために、いくつものシステムを開いて確認する必要がある。例えば、チェックイン時にお客様の顔を見て『いつもありがとうございます』と声をかけたいのに、そのお客様がリピーターかどうか、前回いつ宿泊されたか、どのようなプランだったかを確認するだけでも数分かかることがある。これではお客様をお待たせしてしまうし、本当にお客様に集中する時間が削られてしまう。システムがもっと賢く連携してくれれば、もっとスムーズにお客様をお迎えできるのに」と語ります。このような状況では、データ収集自体が目的化し、本来のサービス向上に繋がりにくいという課題があります。特に、多言語対応が必要なインバウンドゲストの場合、名前の表記揺れや国籍による情報管理の違いなども、データ統合の大きな障壁となります。

2. データ分析スキルの不足と「宝の持ち腐れ」

たとえデータが収集できたとしても、それを適切に分析し、ビジネス上のインサイトを導き出すスキルを持つスタッフは限られています。多くのホテリエは、ホスピタリティの専門家であり、データサイエンスの専門家ではありません。複雑な統計解析やデータ可視化ツールの操作は、彼らにとって新たな学習コストとなり、結果として収集されたデータが「宝の持ち腐れ」となってしまうケースも少なくありません。「データはたくさんあるけれど、どうやって使えばいいのか分からない。レポートは出てくるけれど、それが何を意味するのか、どう行動に繋げればいいのかが分からない。結局、いつもの経験と勘に頼るやり方に戻ってしまう」という現場の声は、この課題を如実に表しています。特に中小規模のホテルでは、専任のデータアナリストを雇用する予算も限られており、このスキルギャップは深刻です。

3. プライバシー保護と倫理的配慮

顧客データを活用する上で、プライバシー保護は最も重要な課題の一つです。個人情報の適切な管理、利用目的の明確化、データセキュリティの確保は、ホテルが顧客からの信頼を維持するために不可欠です。特に、客室内のIoTデータや行動履歴など、センシティブな情報を扱う際には、ゲストへの丁寧な説明と同意が求められます。例えば、客室の温度設定や照明の利用履歴を分析し、次回の滞在時に自動で調整するサービスは便利ですが、ゲストによっては「監視されている」と感じる可能性もあります。どこまでが許容される範囲なのか、常に倫理的な視点を持って判断し、透明性を確保する必要があります。また、データ漏洩のリスクは常に存在し、一度信頼を失えば回復は極めて困難です。

4. データだけでは測れない「人間力」の重要性

最も重要なのは、顧客データ分析はあくまで「ツール」であり、ホテルの本質である「人間力」や「ホスピタリティ」を代替するものではないという認識です。データは過去の行動や傾向を示すものであり、ゲストのその時の気分や予期せぬニーズ、感情の機微を全て捉えることはできません。例えば、データ上はいつも静かな客室を好むゲストが、たまたまその日は賑やかなイベントに参加したいと感じるかもしれません。あるいは、体調を崩しているゲストが、データにはない特別な配慮を求めているかもしれません。このような「見えない感情」を察知し、柔軟に対応できるのは、やはり熟練したホテリエの五感と経験、そして共感力です。データはホテリエの判断をサポートするものであり、最終的な「心動かす体験」は、データと人間力の融合によって初めて生まれるのです。「結局、データは過去のことしか教えてくれない。お客様の『今』の気持ちを読み解き、言葉にならない要望に応えるのが私たちの仕事だ。データは効率化には役立つが、お客様の笑顔を直接引き出すのは私たち人間だ」という現場の声は、データ分析の限界と、ホテリエの役割の重要性を物語っています。ホテリエの未来を拓く:人間力と言語化で創造する「心動かす体験」でも、人間力の重要性が強調されています。

顧客データ分析を成功させるための実践的アプローチ

これらの課題を乗り越え、ホテルが顧客データ分析を真に価値あるものにするためには、以下の実践的なアプローチが有効です。

1. スモールスタートとPDCAサイクル

いきなり大規模なシステム導入や全社的なデータ分析体制の構築を目指すのではなく、まずは小さな範囲でデータ収集と分析を始め、PDCAサイクルを回すことが重要です。例えば、特定の客室タイプのリピーターに限定して、過去の予約履歴とアンケート結果を紐付け、パーソナルなメッセージを送る施策から始めてみる。具体的なメッセージの内容や送付タイミング、その後のゲストの反応(次回の予約に繋がったか、滞在中の満足度はどうかなど)を評価し、改善点を洗い出し、次のステップへと繋げていく。この繰り返しを通じて、データ活用のノウハウを蓄積し、現場スタッフの理解と協力を得ながら、徐々に適用範囲を広げていくのが現実的です。成功体験を積み重ねることで、スタッフのデータ活用への抵抗感を減らし、積極的な参加を促すことができます。

2. ツールの導入と人材育成

顧客データ分析には、適切なツールの導入が不可欠です。顧客管理システム(CRM)、プロパティマネジメントシステム(PMS)、レベニューマネジメントシステム、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールなどを連携させ、データを一元的に管理・可視化できる環境を整えることが求められます。特に、異なるシステム間のデータ連携を自動化するミドルウェアやAPI連携の活用は、現場スタッフの負担を大幅に軽減します。しかし、ツールを導入するだけでは不十分です。重要なのは、それらを使いこなせる人材の育成です。データリテラシー研修を実施し、データがどのようにサービス向上に役立つのか、具体的な成功事例を共有することで、スタッフのモチベーションを高めることができます。研修は座学だけでなく、実際にツールを操作し、自分たちの業務データを使って分析する実践的な内容にすることが効果的です。データ分析を専門とする人材を外部から招聘することも有効な選択肢ですが、最終的には現場のホテリエがデータを理解し、活用できる能力を身につけることが、持続的な成功に繋がります。2025年ホテル人材戦略:アップスキリングとリスキリングで離職率を低減し持続成長へで述べられているように、人材育成はデータ活用において重要な要素です。また、データの入力精度を高めるための教育も重要です。誤ったデータは誤った分析結果を招き、サービスの質を低下させる原因となります。

3. 部門横断的な連携と「データ共有文化」の醸成

顧客データは、特定の部門だけのものではありません。フロント、料飲、マーケティング、清掃、スパ、コンシェルジュなど、ホテル内の全ての部門がデータを共有し、連携してサービスを改善する文化を醸成することが不可欠です。例えば、ゲストがレストランで特定の料理を好んだという情報は、次回予約時にフロントがその情報を活用し、パーソナルな提案に繋げることができます。また、清掃スタッフが客室で気づいたゲストの些細な好み(例えば、特定のブランドのアメニティを使い切っていた、特定の雑誌を読んでいたなど)をシステムに記録し、次回滞在時に活かすことも可能です。さらに、マーケティング部門は、これらのデータから得られたインサイトを基に、より効果的なプロモーション戦略を立案できます。このように、部門間の壁を越えてデータが共有され、活用されることで、ゲストはホテル全体からの一貫したパーソナルなホスピタリティを感じることができます。定期的な部門横断ミーティングでデータ分析の結果を共有し、成功事例や改善点を議論する場を設けることも、この文化を根付かせる上で有効です。

4. 「見えないニーズ」の可視化とホテリエの役割の再定義

顧客データ分析の最大の目的の一つは、ゲスト自身も気づいていない「見えないニーズ」を可視化することです。データは、そのニーズの存在を示唆する手がかりを提供しますが、それを具体的な「心動かす体験」に変えるのは、やはりホテリエの創造力と人間力です。データによってルーティンワークが効率化されれば、ホテリエはより多くの時間をゲストとの対話や、パーソナルな体験の企画に費やすことができます。例えば、データが「特定のゲストが滞在中に〇〇というアクティビティに関心を示した」と示唆した場合、ホテリエはそのゲストに直接声をかけ、そのアクティビティの魅力を伝えたり、関連する地域の情報を提案したりすることで、データだけでは提供できない深い価値を創造できます。これは、ホテリエの役割が、単なるサービスの提供者から、「体験のデザイナー」へと進化することを意味します。ホテリエのキャリアをデザイン:未来を拓く「体験設計者」と5つの必須スキルでも、この「体験設計者」としての役割の重要性が強調されています。データは、ホテリエがその役割を最大限に発揮するための強力なパートナーとなるのです。データが示す客観的な事実と、ホテリエが持つ主観的な洞察力や共感力を組み合わせることで、唯一無二のホスピタリティが生まれます。

まとめ

2025年のホテル業界において、顧客データ分析はもはや選択肢ではなく、持続的な成長と競争力維持のための必須戦略となっています。東京メトロの事例や名古屋の高級ホテル開業に見られるように、顧客の行動や好みを深く理解し、それに基づいたパーソナライズされた体験を提供することが、顧客ロイヤルティを高め、収益を最大化する鍵となります。

しかし、その道のりは決して平坦ではありません。データ収集の負担、分析スキルの不足、プライバシー保護、そして何よりもデータだけでは測れない「人間力」の重要性という、現場が直面するリアルな課題が存在します。これらの課題を乗り越えるためには、スモールスタートでPDCAサイクルを回し、適切なツールの導入と人材育成を進め、部門横断的なデータ共有文化を醸成することが不可欠です。

顧客データ分析は、単なる効率化のためのテクノロジーではありません。それは、ゲスト一人ひとりの「見えないニーズ」を可視化し、ホテリエがその情報を基に「心動かす体験」を創造するための強力な羅針盤です。データと人間力が融合した時、ホテルは真にパーソナルで記憶に残るホスピタリティを提供し、顧客との深い関係性を築き、未来へと進化していくことができるでしょう。ホテリエは、データを活用しつつも、常にゲストの感情に寄り添い、期待値を超える感動を提供することで、その存在価値を一層高めていくことが求められています。

コメント