はじめに

2025年、ホテル業界は多様なゲストニーズに応えつつ、持続可能な運営体制を確立するという課題に直面しています。特にインバウンド需要の回復に伴い、宿泊客とホテル側の間で生じる「認識のギャップ」は、現場の負担増大やゲスト体験の低下に直がる深刻な問題です。この認識ギャップを埋める新たな試みとして、一部のホテルがSNS、特にTikTokを活用した情報発信に乗り出しています。今回は、ホテルスタッフが直面するゲストの「見えない迷惑行為」に対し、ホテルがどのようにコミュニケーション戦略を構築し、共生関係を築こうとしているのかを深掘りします。

TikTokで訴える「やってほしくない行為」:現場の切実な声

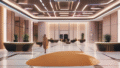

大阪市の繁華街・難波に位置する「ホテルビースイーツ」は、その公式TikTokアカウントでホテル滞在中のマナーや豆知識を発信し、大きな話題を呼んでいます。特に注目されたのは、「ホテルスタッフが思う 実はやってほしくないこと3選」と題された動画です。この動画で挙げられたのは、コインランドリーへの洗濯物放置、客室スリッパの客室外での利用、そして夜間の騒音といった具体的な行為でした。

参照記事:ホテルスタッフが「ダメです!バレます!」と注意喚起 他のお客様にとって「迷惑になるNG行為」とは? | LIMO | くらしとお金の経済メディア

これらの発信は、単なる注意喚起に留まりません。ホテル現場が日々直面している「見えない負担」を可視化し、ゲストに共感を促すことを目的としています。例えば、コインランドリーに洗濯物が放置されると、次のゲストが利用できず、清掃スタッフが対応に追われます。これは単に業務が増えるだけでなく、他のゲストの利便性を損ない、クレームに繋がる可能性もあります。また、客室スリッパを客室外で利用されることについては、衛生面の問題だけでなく、備品の紛失や破損に繋がり、結果的にホテルの運営コスト増にも影響します。夜間の騒音は、他のゲストの睡眠を妨げ、滞在体験を著しく損なう直接的な迷惑行為です。

これらの行為は、多くのゲストにとっては「悪意のないうっかり」や「知らなかった」というものでしょう。しかし、その一つ一つが積み重なることで、ホテルの運営に多大な負荷をかけ、最終的には全てのゲストが享受すべきホスピタリティの質を低下させる要因となります。ホテルビースイーツのTikTok動画は、こうした現場の切実な声を、若年層にもリーチしやすいプラットフォームで、ユーモアを交えながら伝えることで、ゲストとの新たな対話の機会を創出しているのです。

ゲストとホテルの「認識ギャップ」の深層

なぜ、このような「やってほしくない行為」が頻発するのでしょうか。その根底には、ゲストとホテルの間に存在する深い「認識ギャップ」があります。ゲストは自身の行動が他のゲストやホテル運営に与える影響を十分に認識していない場合が少なくありません。

例えば、客室スリッパの利用範囲。多くのホテルでは、スリッパは客室内での利用を想定していますが、ゲストの中には、朝食会場やロビー、あるいは近隣のコンビニエンスストアまで、そのまま履いて出かける人もいます。これは、自宅での「室内履き」の感覚で、外履きと区別なく利用してしまう文化的背景や、ホテルの説明不足が原因となることがあります。ホテル側からすれば、スリッパは消耗品であり、客室外での使用は衛生面や耐久性、さらにはホテルの品位に関わる問題と認識しています。

また、コインランドリーの放置や夜間の騒音も同様です。ゲストは自身の都合を優先し、他の利用客への配慮が欠けることがあります。特に、インバウンドゲストの場合、国の文化や習慣の違いから、意図せず迷惑行為に繋がるケースも存在します。ホテル側は、快適な滞在環境を提供するために、施設の利用ルールやマナーを明確に伝える必要がありますが、チェックイン時の口頭説明や書面での案内だけでは、全てのゲストに十分に浸透しているとは言えません。

この認識ギャップは、ホテルの現場スタッフにとって大きなストレス要因となります。トラブル対応に時間を取られることで、本来提供すべき質の高いサービスに集中できなくなり、結果としてスタッフの疲弊や離職にも繋がりかねません。まさに、ホテル迷惑行為の深層:次客と現場が背負う「見えない負担」で指摘した「見えない負担」が、日々の業務に重くのしかかっているのです。

TikTokが拓く新たなコミュニケーション戦略

ホテルビースイーツのTikTok活用は、この認識ギャップを埋めるための、現代的かつ効果的なアプローチと言えます。従来の「注意書き」や「張り紙」といった一方的な情報伝達ではなく、動画という視覚的なメディアを通じて、より親しみやすく、記憶に残りやすい形でメッセージを届けることが可能です。

TikTokの強みは、その拡散力とエンゲージメントの高さにあります。ホテルスタッフが実際に登場し、ユーモアを交えながら「やってほしくないこと」を伝えることで、ゲストは「自分ごと」として捉えやすくなります。また、コメント欄を通じてゲストからの意見や質問を受け付けることで、双方向のコミュニケーションが生まれ、ホテルとゲストの間に共感と理解を深めることができます。これは、SNSが暴くホテルNG行為:認識ギャップを埋める「共生」のホスピタリティで述べた、SNSが持つ「共生」の可能性を追求する試みとも言えるでしょう。

このような情報発信は、単に迷惑行為を減らすだけでなく、ホテルのブランドイメージ向上にも寄与します。ゲストに寄り添い、共に快適な空間を創り上げようとするホテルの姿勢は、信頼感と好感度を高めます。特に、若年層のゲストにとって、TikTokでの情報発信は、ホテルをより身近な存在として感じさせる効果があるでしょう。

しかし、SNSでの情報発信には注意も必要です。メッセージの内容や表現によっては、ゲストに不快感を与えたり、炎上に繋がったりするリスクもゼロではありません。ホテル側は、常にゲストの視点に立ち、ポジティブなコミュニケーションを意識する必要があります。ユーモアと丁寧さのバランス、そして「なぜその行為が迷惑なのか」という理由を具体的に伝えることが重要です。

現場スタッフのリアルな声と課題

ホテル現場のスタッフからは、このようなTikTokを通じた情報発信に対して、期待と同時にいくつかの課題も聞かれます。

期待の声:

- 「これまで口頭で何度も注意しても改善されなかったことが、動画で分かりやすく伝わることで、少しずつですが意識が変わってきたように感じます。」(フロントスタッフ)

- 「特に若いお客様からは『TikTok見ました!』と声をかけられることもあり、コミュニケーションのきっかけにもなっています。」(清掃スタッフ)

- 「動画を見て、自分たちの仕事がどれだけ大変かを知ってくれる人が増えるのは嬉しい。ホテルを大切に使ってくれる人が増えることを願っています。」(ランドリー担当)

課題の声:

- 「動画は特定の行為に焦点を当てているため、全ての迷惑行為を網羅できるわけではありません。また、動画を見ていないゲストには効果が限定的です。」(マネージャー)

- 「動画の内容が『お客様を注意する』というネガティブな印象を与えないか、常に配慮が必要です。表現一つで受け取られ方が変わるので、コンテンツ制作には非常に気を遣います。」(広報担当)

- 「SNSはあくまで啓発の一環であり、最終的には現場での丁寧な対応や、ゲスト一人ひとりへのパーソナルな情報提供が欠かせません。」(客室担当)

これらの声から分かるのは、TikTokのようなSNSは強力なツールである一方で、万能ではないということです。情報発信の有効性を高めるためには、ゲストの「伝え忘れ」を商機に変える:ホテルが磨く「情報力」と「パーソナル体験」やゲストの「見落とし」を価値に変える:ホテルが掴む「潜在ニーズ」と「感動体験」で述べたように、ゲストの行動パターンやニーズを深く理解し、適切なタイミングで、個別に最適化された情報を提供することが不可欠です。

持続可能なホスピタリティと共生の未来

ホテル業界において、ゲストとホテルの間の認識ギャップを埋めることは、持続可能なホスピタリティを実現するための重要なステップです。TikTokのようなSNSを活用した情報発信は、そのための有効な手段の一つですが、それだけで全てが解決するわけではありません。

今後は、デジタルとアナログ、双方のコミュニケーションチャネルを統合的に活用し、ゲストとの関係性を深めていくことが求められます。例えば、チェックイン時にタブレット端末で動画による施設案内を行う、客室内のデジタルサイネージで利用マナーを多言語で表示する、あるいはホテル公式アプリを通じてパーソナライズされた情報を提供するなど、テクノロジーを活用したアプローチも有効でしょう。

しかし、最終的にゲストの行動変容を促し、ホテルとの良好な共生関係を築くのは、現場スタッフの丁寧で心あるコミュニケーションに他なりません。SNSでの啓発活動は、スタッフが直接伝えにくい内容を補完し、よりスムーズな対話の土台を築く役割を担います。ゲストが「知らなかった」から「理解した」へ、そして「協力しよう」という意識へと変化するよう、ホテル全体で一貫したメッセージを発信し続けることが重要です。

2025年、ホテルは単に宿泊施設を提供するだけでなく、ゲストと共に快適な空間を創造し、維持していく「共生」のパートナーとしての役割がより一層求められています。TikTokのような新しいツールを賢く活用し、現場の泥臭い課題と向き合いながら、ホスピタリティの本質を追求するホテルが、これからの時代に選ばれていくでしょう。

コメント