はじめに:OTAを巡る不穏なニュース

先日、大手宿泊予約サイト(OTA)であるAgodaなどを介した客室の無断転売問題が、メディアで大きく報じられました。星野リゾートや東横インといった名だたるホテルチェーンが、第三者による不当な販売行為に対して公式に注意喚起を行うという異例の事態は、多くのホテル関係者に衝撃を与えたことでしょう。このニュースを見て、「またOTAとのトラブルか」と感じた方も少なくないかもしれません。しかし、これは単なる一過性のトラブルではなく、ホテル業界が長年抱える「ディストリビューション戦略」の歪みが表面化した、根深い問題の氷山の一角です。

今回の問題は、ホテルがいかにして自社の客室を販売し、価格とブランドをコントロールしていくかという、経営の根幹に関わるテーマを私たちに突きつけています。本記事では、この無断転売問題の背景にある構造を解き明かし、ホテルが自社の価値を守り、持続的な成長を遂げるために不可欠なディストリビューション戦略と、その核となるダイレクトブッキング(自社予約)強化の重要性について深掘りしていきます。

OTAとの共存と葛藤の歴史

オンライン・トラベル・エージェント(OTA)の登場は、ホテル業界に革命をもたらしました。それまで旅行代理店や自社の営業努力に頼っていた集客は、OTAのプラットフォームを活用することで、国内外の膨大な数の潜在顧客へリーチできるようになりました。特に中小規模の独立系ホテルにとっては、OTAは自社の知名度を一気に高め、空室を埋めるための強力なパートナーとなったことは間違いありません。

しかし、その一方で、OTAへの依存度が高まるにつれて、多くのホテルが新たな課題に直面することになります。代表的なものが以下の3つです。

1. 高騰する手数料(コミッション)

OTAを経由した予約には、一般的に10%〜20%以上の手数料が発生します。集客力と引き換えとはいえ、このコストはホテルの利益を確実に圧迫します。

2. 価格競争の激化

OTAのプラットフォーム上では、近隣の競合ホテルと価格が横並びで比較されます。結果として、顧客の関心は価格に集中しやすく、値下げ競争に陥りがちです。これは、サービスや体験の質で勝負したいホテルにとって、ブランド価値を毀損する大きな要因となります。

3. ブランドコントロールの喪失

OTAのサイトデザインや規定の中で客室を販売するため、ホテル独自の魅力や世界観を十分に伝えることが難しくなります。また、顧客との直接的なコミュニケーションがOTAによって遮断され、顧客情報を得られないことも大きなデメリットです。

こうした課題の中で、特にホテルを悩ませてきたのが「レートパリティ(Rate Parity)」と呼ばれる契約条項です。これは「どの販売チャネルでも同じ客室は同じ価格で販売しなければならない」というもので、ホテルが自社サイトでOTAより安い価格を提示することを禁じるものでした。この条項により、ホテルは価格面で自社予約へ誘導することが難しくなり、OTAへの依存から抜け出せないというジレンマに陥っていたのです。(近年、欧州を中心に独占禁止法の観点からこの条項を問題視する動きが広がり、状況は変化しつつあります。)

なぜ「無断転売」や「意図しない割引」は起こるのか?

今回の星野リゾートの事例で問題となっているのは、レートパリティの範疇を超えた、ホテルが全く関与しないところで客室が不当に安く販売される「無断転売」です。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。その手口は複雑ですが、主に以下のような経路が考えられます。

1. ホールセラー(卸売業者)からの横流し

ホテルは、稼働率を安定させるため、旅行会社やホールセラーと呼ばれる卸売業者に、一定量の客室をパッケージツアー用や団体向けに「卸値」で提供する契約を結んでいることがあります。これらの客室は、本来、航空券などと組み合わせたパッケージ商品として販売されるか、特定の団体にのみ提供されるべきものです。しかし、一部の業者がこの契約を破り、卸値で仕入れた客室を、個人向けに販売する海外OTAなどに横流ししてしまうのです。ホテルが設定した一般価格(BAR: Best Available Rate)よりも安く仕入れているため、OTAはそれを魅力的な割引価格として販売できてしまいます。

2. クローズドな販路からの漏洩

特定の会員組織や企業の福利厚生プログラム向けに提供されている特別価格が、何らかの形で一般の市場に流出するケースです。本来はアクセスできないはずの価格情報が、OTAのシステムと連携される過程で、誰でも予約できる状態で表示されてしまうことがあります。

3. OTA独自の割引・ポイント施策

OTAが自社の販促予算を使い、ホテルが設定した価格からさらに割引を行ったり、大量のポイントを付与したりするケースもあります。ホテル側は正規の料金を受け取りますが、顧客には割引後の価格が見えるため、結果的に「公式サイトより安い」という印象を与えてしまいます。これはホテルの価格戦略やブランドイメージを混乱させる一因となります。

今回のダイヤモンド・オンラインの記事で報じられている問題は、特に1つ目のホールセラーからの横流しが関わっている可能性が高いと推測されます。ホテル側が直接契約していないはずのOTAに自社の客室が掲載され、しかもコントロールできない価格で販売されているという状況は、まさに悪夢と言えるでしょう。

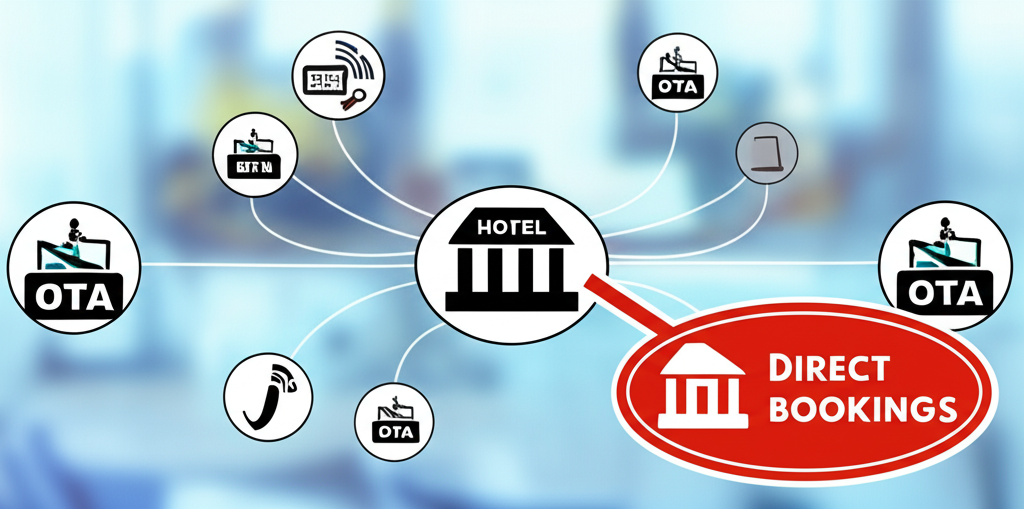

今こそ「ディストリビューション・チャネル・マネジメント」の再構築を

この根深い問題に対し、ホテルはただ手をこまねいているわけにはいきません。必要なのは、自社の客室を「誰に」「どのチャネルで」「いくらで」販売するのかを戦略的に管理する、「ディストリビューション・チャネル・マネジメント」の考え方です。

チャネルマネージャーの活用と契約の見直し

まず基本となるのが、チャネルマネージャーシステムの適切な運用です。各OTAや販売チャネルへの在庫・価格提供を一元管理し、意図しない販売を防ぐための防波堤となります。しかし、システムだけでは不十分です。最も重要なのは、客室を卸しているホールセラーや提携企業との契約内容を徹底的に見直すことです。「いかなる場合も個人向けに客室単体での再販を禁ずる」「販売可能なチャネルを明記する」といった厳格な条項を盛り込み、違反した場合のペナルティを明確にする必要があります。

究極の解決策:ダイレクトブッキング(自社予約)の強化

しかし、最も本質的かつ強力な解決策は、OTAへの依存度そのものを引き下げ、顧客に自社の公式サイトやアプリから直接予約してもらう「ダイレクトブッキング」の比率を高めることです。ダイレクトブッキングの強化は、ホテルに計り知れないメリットをもたらします。

- 利益率の最大化:OTAに支払う手数料が不要になるため、一予約あたりの利益が大幅に向上します。

- ブランドコントロールの掌握:価格、プロモーション、キャンセルポリシー、そして何より顧客体験のすべてを自社で設計し、ブランドの世界観をダイレクトに伝えられます。

- 貴重な顧客データの獲得:予約者の氏名、連絡先、宿泊履歴、好みといった貴重な顧客データを直接入手できます。このデータは、CRM(顧客関係管理)を活用して、パーソナライズされたサービス提供や効果的なリピート促進(ロイヤリティプログラムなど)に繋がります。

- 柔軟なアップセル・クロスセル:予約プロセスや滞在前に、食事のアップグレード、スパの予約、アクティビティの提案など、柔軟な追加販売の機会を創出できます。

自社予約を増やすための具体的なマーケティング戦略

では、どうすれば顧客はOTAではなく、ホテルの公式サイトを選んでくれるのでしょうか。そこには明確な戦略が必要です。

1. ベストレートギャランティー(BRG)の約束と実行

「公式サイトからの予約が最もお得です」と明確に宣言し、それを保証する制度(BRG)を設けます。万が一、他のサイトでより安い価格が見つかった場合は、同額以下に調整することを約束することで、顧客の信頼を得ます。

2. 公式サイト限定の魅力的な特典

価格だけでなく、「体験価値」で差をつけることが重要です。「公式サイト予約者限定」で、以下のような魅力的な特典を用意します。

・レイトチェックアウトやアーリーチェックイン

・客室の無料アップグレード

・ウェルカムドリンクや館内利用券のプレゼント

・他では予約できない特別プラン(記念日プラン、連泊割引プランなど)

3. 使いやすい予約体験(UX)の提供

どれだけ特典が魅力的でも、公式サイトが使いにくければ顧客は離脱してしまいます。PCでもスマートフォンでも、数ステップでストレスなく予約が完了する、洗練された予約エンジンは不可欠です。これはまさに、ホテルのDXが真価を発揮する領域です。

4. ロイヤリティプログラムの構築

宿泊するたびにポイントが貯まったり、宿泊回数に応じて会員ステータスが上がったりする魅力的な会員プログラムを構築し、顧客をファン化・リピーター化させます。一度会員になってもらえれば、次回の旅行でも自社サイトを訪れてくれる可能性が飛躍的に高まります。

まとめ

OTAによる無断転売問題は、ホテル業界にとって看過できない脅威です。しかし同時に、この逆境は、これまで集客を外部に依存してきた体質を見直し、自社の販売戦略を根本から再構築する絶好の機会でもあります。目先の稼働率を追い求めるだけでなく、中長期的な視点で利益構造を改善し、ブランド価値を自らの手で守り育てていく。そのための最も確実な道が、ダイレクトブッキングの強化に他なりません。

OTAは依然として重要な販売パートナーですが、あくまで数あるチャネルの一つとして、主導権をホテル側が握る関係性を築くべきです。顧客と直接つながり、その関係性を深めていくことこそが、これからのホテルマーケティングの王道であり、不確実な時代を生き抜くための最強の武器となるでしょう。

コメント