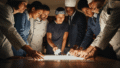

はじめに:ホテルは「不動産業」から「体験創造業」へ

ホテル事業の根幹は、長らく「客室」という不動産を貸し出すこと、すなわち「宿泊」という機能を提供することにありました。しかし、その常識が今、大きく揺らいでいます。OTA(Online Travel Agent)による価格競争が激化し、民泊のような新たな競合が出現する中で、単に「泊まる場所」を提供するだけでは、持続的な成長は困難になりつつあります。

このような時代背景の中、新たな収益の柱として注目されているのが「体験」の提供です。もはや「体験」は、客室販売の付帯サービスではなく、収益性を左右する事業の核となりつつあります。

この潮流を裏付ける興味深い分析が、旅行業界ニュース専門サイト「トラベルボイス」に掲載されました。

参考記事:ホテルの「体験」提供が収益性に直結する4つの理由とは? タビマエからタビアトまで、英国企業が相関関係を分析

この記事では、英国のタビナカ体験予約・販売テクノロジー企業「Holibob」社の分析を基に、「体験」の提供がホテルの収益性に直結する4つの理由が明らかにされています。本記事では、このニュースを深掘りし、なぜ今「体験」がホテル経営において不可欠なのか、そして、その価値を最大化するためにホテル運営者は何をすべきかを考察します。

「体験」がホテルの収益に直結する4つのメカニズム

前述の記事によれば、ホテルが提供する「体験」は、以下の4つの側面から収益性に直接的なプラスの影響を与えることが示されています。これらは、ホテル経営者が肌で感じていた感覚を、より明確に言語化・構造化したものと言えるでしょう。一つずつ詳しく見ていきましょう。

1. 顧客ロイヤルティの劇的な向上

清潔な客室や便利な立地といった「機能的価値」だけで顧客を惹きつけ、リピーターになってもらうことは年々難しくなっています。なぜなら、それらは一定の投資をすればどのホテルでも実現可能であり、差別化要因になりにくいからです。

一方で、そのホテルでしか味わえないユニークな「体験」は、ゲストの記憶に深く刻まれます。例えば、「地元の職人と一緒に伝統工芸品を作るワークショップ」や「ホテルのシェフと巡る市場ツアーと料理教室」といった体験は、宿泊した事実以上に鮮明な思い出として残ります。このようなポジティブな感情的結びつきは、価格や利便性を超えて「またあのホテルに泊まりたい」という強い動機、すなわち顧客ロイヤルティを醸成します。

高いロイヤルティを持つ顧客は、単に再訪してくれるだけでなく、友人や家族にその体験を勧めたり、SNSで積極的に情報を発信してくれたりする「歩く広告塔」にもなります。これは、新規顧客獲得コストの削減にも繋がり、長期的に安定した収益基盤を築く上で極めて重要です。ロイヤルティプログラムの再発明も、この体験価値と結びつけることで、より効果を発揮するでしょう。

2. 新たな収益源の創出(付帯収益の拡大)

ホテルの収益構造は、伝統的に客室売上(Room Revenue)に大きく依存してきました。しかし、このモデルは稼働率や客室単価の変動に弱く、収益が不安定になりがちです。そこで重要になるのが、客室以外の売上、すなわち付帯収益(Ancillary Revenue)の最大化です。

「体験」は、この付帯収益を拡大するための強力なエンジンとなります。例えば、ホテル内に魅力的なレストランやバーがあれば、宿泊客の夕食や二次会の場所として選ばれる可能性が高まります。スパやウェルネス施設、地域と連携したアクティビティなども同様です。

重要なのは、これらの体験を「宿泊のオプション」としてではなく、「宿泊の目的」となりうるレベルまで磨き上げることです。ゲストが「あのアクティビティに参加したいから、このホテルに泊まろう」と考えるようになれば、客室売上と付帯売上の両方を底上げする好循環が生まれます。F&B部門をプロフィットセンターに変えるといった視点も、この文脈で非常に重要になります。

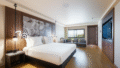

3. 客室平均単価(ADR)の引き上げ

ユニークで価値の高い体験を提供できるホテルは、価格競争から一歩抜け出すことができます。ゲストは単に「部屋」に対してお金を払うのではなく、「そこで得られる特別な時間や経験」に対して対価を支払うからです。

例えば、同じエリアに同じグレードのホテルが2つあったとします。Aホテルは宿泊機能のみを提供する一方、Bホテルは「満点の星空を眺めるナイトツアー」や「プライベートビーチでのヨガ体験」といった独自の体験プログラムを提供している場合、多くのゲストはBホテルにより高い宿泊料金を支払うことを厭わないでしょう。これは、体験価値が宿泊料金の正当性を担保し、価格弾力性を低くするためです。

このように、体験をフックにすることで、ホテルの提供価値全体が向上し、結果として客室平均単価(ADR)を引き上げることが可能になります。これは、ホテルのブランドイメージを「安売り」から「高付加価値」へと転換させるストーリーテリング戦略とも密接に関連しています。

4. ブランド価値と認知度の向上

SNSが情報発信の主役となった現代において、「体験」は最高のマーケティングコンテンツです。ゲストが体験した感動的な瞬間は、写真や動画としてInstagramやTikTokに投稿され、瞬く間に拡散していきます。これは、ホテル側が多額の広告費を投じて行う宣伝よりも、はるかに信頼性が高く、効果的なプロモーションとなり得ます。

このようなユーザー生成コンテンツ(UGC)が増えることで、ホテルの認知度は飛躍的に高まります。さらに重要なのは、単に名前が知られるだけでなく、「〇〇ができる面白いホテル」「特別な体験ができる場所」といったポジティブなブランドイメージが形成されていくことです。

結果として、そのホテルは単なる「宿泊施設」から、人々が「一度は訪れてみたい」と憧れる「デスティネーション(目的地)」へと昇華します。このブランド価値こそが、持続的な競争優位性を生み出す源泉となるのです。UGCを戦略的に活用することは、もはや現代のホテルマーケティングにおいて必須と言えるでしょう。

成功の鍵は「タビマエ・ナカ・アト」のジャーニー設計

では、これらの収益に直結する「体験」を、どのように創り出せばよいのでしょうか。その鍵となるのが、ゲストの旅行プロセス全体、すなわち「タビマエ(旅行前)」「タビナカ(旅行中)」「タビアト(旅行後)」の全てのフェーズで一貫した体験を設計するという視点です。

- タビマエ: ゲストが予約を検討している段階。魅力的な体験プログラムをWebサイトやSNSで分かりやすく提示し、「ここに行けばこんなに楽しいことがある」という期待感を最大限に高めます。予約プロセスでアクティビティの事前予約を促すことも、アップセルに繋がり効果的です。

- タビナカ: ゲストがホテルに滞在している期間。これが体験提供のメインステージです。アクティビティや食事はもちろん、チェックインからチェックアウトまでの全ての接点において、ストレスなく、感動を伴うサービスを提供することが求められます。

- タビアト: ゲストがチェックアウトした後。旅の思い出を振り返るお礼のメールを送ったり、SNSでの投稿を促したり、次回の滞在で利用できる特典を案内したりすることで、関係性を途切れさせず、次の予約へと繋げていきます。

この一連のカスタマージャーニーを意識し、タビマエ・ナカ・アトの各段階で戦略的にアプローチすることが、体験価値を収益へと転換させる上で不可欠です。

まとめ:「体験」を組織のDNAに組み込むために

今回取り上げたニュースは、ホテル業界が大きな転換点にあることを明確に示しています。「客室」というハードウェアを売るビジネスモデルから、「体験」というソフトウェアを売るビジネスモデルへのシフトは、もはや避けては通れない道です。

しかし、この変革は容易ではありません。体験の企画・提供には、部門の壁を越えた連携、地域社会との協力、そして何よりも「ゲストに最高の思い出を届けたい」という全従業員の情熱が不可欠です。また、提供した体験がどのように収益に貢献しているのかを可視化し、改善を繰り返していくためには、データに基づいた分析も欠かせません。

CRM(顧客関係管理)システムを活用してゲストの嗜好を把握し、パーソナライズされた体験を提案する。タスク管理ツールを用いて、部門間の連携をスムーズにする。これらのDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みは、「体験創造業」への進化を力強く後押しするでしょう。

あなたのホテルは、単なる「泊まる場所」になっていませんか? それとも、ゲストが「わざわざ訪れたい」と思うような、特別な「体験ができる場所」になっていますか? この問いに向き合うことこそが、これからのホテル経営の第一歩となるはずです。

コメント