導入:変なホテルと吉徳の異業種コラボレーション

直近のニュースで、H.I.S.ホテルホールディングスが運営する「変なホテル」が、人形の老舗「吉徳」とコラボレーションし、「侍ルーム」を導入したという興味深いニュースが報じられました。具体的には、変なホテル東京 浅草田原町と変なホテル東京 浅草橋の2店舗で、このユニークな客室が提供されるとのことです。参照元記事

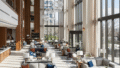

「変なホテル」は、ロボットによる接客や最新テクノロジーの導入で知られ、その名の通り「変な」けれども「変化し続ける」ホテルとして独自のブランドを確立してきました。そこに、創業300年を超える日本の伝統工芸である人形の老舗「吉徳」が加わるという異色の組み合わせは、ホテル業界における新たな顧客体験創造の可能性を示唆しています。

本稿では、この「侍ルーム」の取り組みを深掘りし、ホテル運営において考慮すべき点や、今後のホテル業界が目指すべき方向性について考察していきます。

「侍ルーム」が提供するユニークな宿泊体験

「侍ルーム」は、その名の通り、日本の「侍」文化をテーマにした客室です。吉徳が手掛ける甲冑や刀剣、屏風といった調度品が配され、まるで時代劇の世界にタイムスリップしたかのような空間が演出されていると想像できます。この取り組みの最大の魅力は、単なる宿泊施設としての機能を超え、ゲストに「体験」を提供する点にあります。

ターゲット顧客とブランド戦略

この「侍ルーム」がターゲットとするのは、主に日本の歴史や文化に深い興味を持つ国内外の観光客でしょう。特に、浅草という立地は、海外からの観光客にとって日本の伝統文化に触れる絶好の機会を提供します。変なホテルが持つ「先進性」と、吉徳が持つ「伝統」という、一見すると対極にある要素が融合することで、これまでにないユニークなブランド体験が生まれています。

これは、ホテルが単なる宿泊場所ではなく、「目的地」そのものになるという現代の旅行トレンドに合致しています。ゲストはただ泊まるだけでなく、その部屋に泊まること自体を目的とし、SNSでの発信を通じてホテルのプロモーションに貢献することも期待できます。

ゲスト体験の深化と差別化

ホテルの競争が激化する中で、いかにして他社との差別化を図るかは重要な課題です。「侍ルーム」のようなテーマ性のある客室は、ゲストに忘れられない思い出を提供し、リピーターの獲得や口コミによる新規顧客の獲得に繋がります。特に、吉徳という老舗ブランドとのコラボレーションは、その体験の「本物感」を高め、単なる模倣ではない深みを与えています。

ゲストは、日常とは異なる非日常的な空間に身を置くことで、より深い没入感を味わうことができます。これは、ホテルが提供する「価値」を、機能的なものから感情的なものへとシフトさせる動きと捉えることができるでしょう。

ホテル運営者が考慮すべきポイント

「侍ルーム」のようなユニークなテーマ客室を導入する際、ホテル運営者は多岐にわたる側面を考慮する必要があります。

運用上の課題と機会

- メンテナンスと耐久性

甲冑や屏風といった繊細な調度品は、通常の客室備品とは異なる特別な取り扱いが必要です。清掃やメンテナンスの方法、破損時の対応策などを事前に確立しておくことが重要です。また、これらが高価なものである場合、盗難や破損リスクに対する保険やセキュリティ対策も考慮しなければなりません。 - スタッフ教育

「侍ルーム」のコンセプトや吉徳とのコラボレーションの背景、そして室内の調度品に関する知識をスタッフが持つことは、ゲストへの説明や案内において非常に重要です。単に部屋を提供するだけでなく、その部屋が持つ「物語」を語れるスタッフがいることで、ゲスト体験は一層豊かなものになります。 - マーケティングとプロモーション

ユニークな客室は、それ自体が強力なマーケティングツールとなります。SNSでの視覚的な訴求はもちろんのこと、旅行代理店やインバウンド向けメディアとの連携、さらには吉徳との共同プロモーションなども効果的でしょう。ターゲット層に確実に情報が届くよう、戦略的なアプローチが求められます。 - 収益性と投資対効果

特別なテーマ客室の導入には、初期投資と維持コストがかかります。これらのコストを、高単価での販売や稼働率向上によって回収できるかどうかの見極めが重要です。単なる話題性で終わらせず、持続的な収益源とするためには、市場の需要を正確に把握し、適切な価格設定を行う必要があります。

地域連携と文化発信の可能性

今回の吉徳とのコラボレーションは、地域や伝統文化との連携という視点でも注目に値します。浅草という立地は、古くから日本の文化の中心地であり、多くの伝統工芸や歴史的な要素が息づいています。ホテルがこうした地域の資産と連携することで、単なる宿泊施設に留まらず、地域の文化発信拠点としての役割を担うことができます。

これは、地域経済の活性化にも繋がり、ホテルが地域社会に貢献する新たな形と言えるでしょう。今後、他の地域でも、その土地ならではの文化や産業と連携したテーマ客室やサービスが生まれる可能性を秘めています。

DX推進の視点から

「変なホテル」が元々テクノロジーを活用したDXを推進していることを考えると、「侍ルーム」においても、例えば客室内のタブレットから吉徳の歴史や展示品の解説にアクセスできたり、VR/AR技術でバーチャルな侍体験を提供したりといった、デジタルとアナログの融合によるさらなる体験価値向上の余地も考えられます。DXは効率化だけでなく、顧客体験の深化にも貢献するものです。

まとめ:今後のホテル業界における体験価値創造

H.I.S.ホテルホールディングスと吉徳の「侍ルーム」コラボレーションは、ホテル業界における「体験価値」創造の新たな形を示しています。単に快適な空間を提供するだけでなく、ゲストの記憶に残る「物語」や「非日常」を提供することが、今後のホテルの競争力を高める鍵となるでしょう。

ホテル運営者は、このようなユニークな取り組みを検討する際、単なるアイデアの斬新さだけでなく、ターゲット顧客のニーズ、運用上の実現可能性、そして持続的な収益性といった多角的な視点から慎重に検討する必要があります。また、地域文化や伝統産業との連携は、ホテルに新たな魅力を与え、地域全体の活性化にも貢献する可能性を秘めています。

ホテル業界の未来は、テクノロジーの進化と並行して、いかにして心に残る「人間らしい」体験を提供できるかにかかっていると言えるでしょう。今回の「侍ルーム」の成功は、その方向性を示す一つの素晴らしい事例となるはずです。

コメント