はじめに

ホテル業界は、2025年現在、かつてないほどの人材獲得競争と離職率の高さという課題に直面しています。単に労働力を確保するだけでなく、顧客に感動を与える「ホスピタリティ」を実践できる人材を育成し、長期的に定着させることが、各ホテルの競争力を左右する重要な要素となっています。総務人事部は、この難局において、単なる採用・労務管理部門に留まらず、企業の持続的な成長を支える「人財戦略」の要として、その役割がますます重要になっています。

本記事では、ホテル業界における人材育成の核となる「おもてなしの言語化」に焦点を当て、採用から育成、そして定着に至るまでの一貫した戦略を、総務人事部の皆様に向けて具体的に解説します。特に、現場のホテリエが直面する「おもてなしの属人化」という泥臭い課題を乗り越え、組織全体のホスピタリティレベルを向上させるための実践的なアプローチを探ります。

「おもてなしの言語化」が拓く人材育成の新境地

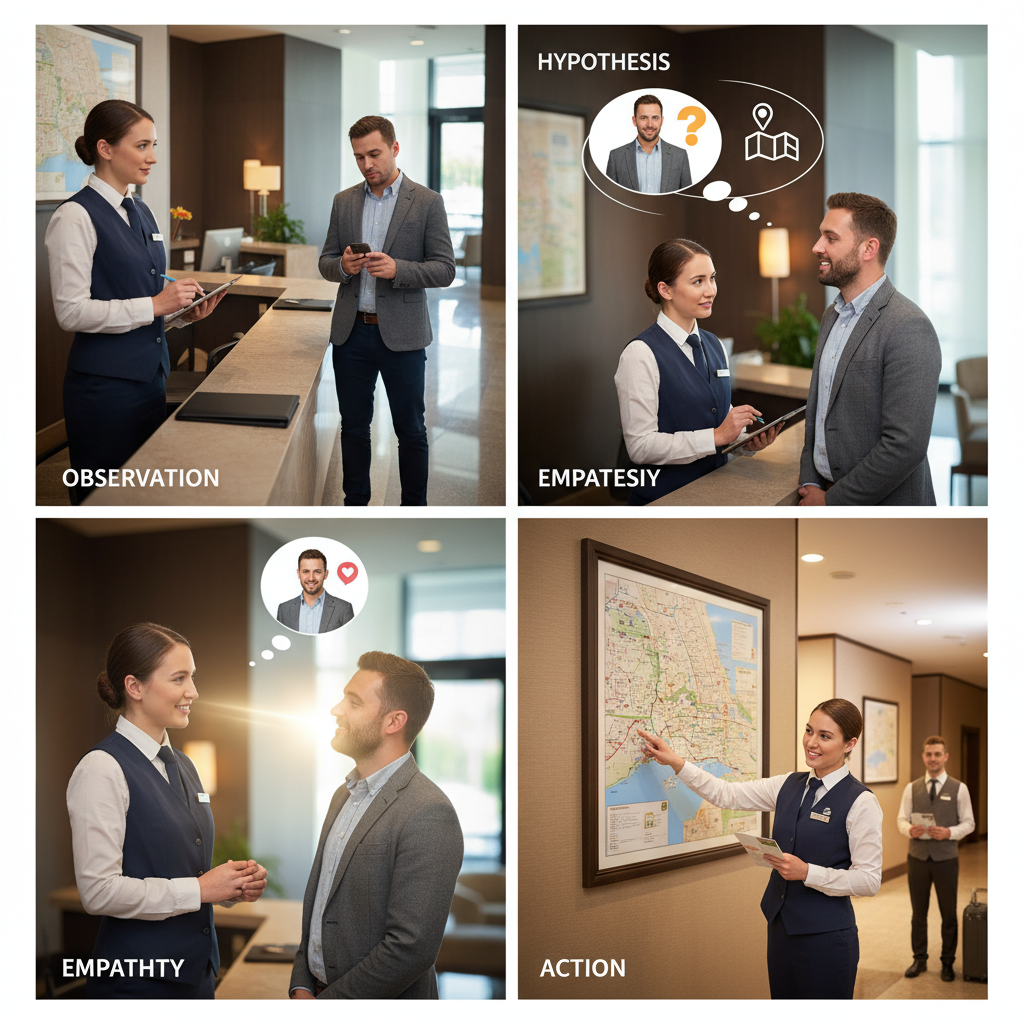

「おもてなし」は、その性質上、個人の感性や経験に依存しやすく、新入社員や若手スタッフにとっては習得が難しいスキルとされてきました。しかし、この「見えない」おもてなしを体系化し、言語化することで、人材育成の質は飛躍的に向上します。婦人公論.jpに掲載された記事「帝国ホテルで若手育成を務めていた著者が「おもてなし」の真髄を語る。一流のサービスパーソンが実践する「観察・仮説・寄り添い・行動」の4ステップとは サービスを言語化する|教養|婦人公論.jp」では、帝国ホテルで若手育成に携わった著者が、「おもてなし」を「観察・仮説・寄り添い・行動」の4ステップで言語化することの重要性を説いています。

この4ステップは、まさにホテル現場で一流のホテリエが実践している思考と行動のプロセスを具体的に示したものです。総務人事部はこのフレームワークを人材育成プログラムに組み込むことで、属人化しがちだった「おもてなし」を組織全体で共有し、再現可能なスキルとして習得させることが可能になります。

1. 観察:ゲストの微細な変化を捉える力

「観察」は、おもてなしの第一歩です。ゲストの表情、視線、持ち物、話し方、行動のパターンなど、あらゆる情報からニーズや状況を読み取る力です。例えば、チェックイン時に少し疲れた様子のゲストがいれば、通常よりもスムーズな手続きを心がけたり、客室までの案内を簡潔にしたりといった配慮が考えられます。また、レストランでメニューをじっと見つめているゲストがいれば、何か困っているのではないかと声をかけるタイミングを見計らうことも観察力の一つです。

この観察力を養うためには、単に「ゲストを見る」だけでなく、「何を見るべきか」「見た情報から何を読み取るか」という具体的な視点を与える研修が必要です。ロールプレイングや、実際の現場での先輩によるOJTを通じて、具体的な事例を共有し、多角的な視点からゲストを観察する訓練を重ねることが重要です。

2. 仮説:観察から最適なサービスを推測する思考力

観察で得られた情報に基づき、「このゲストは今、何を求めているのか」「どのようなサービスが喜ばれるだろうか」と推測する力が「仮説」です。これは単なる勘ではなく、過去の経験や知識、顧客データに基づいた論理的な思考プロセスです。例えば、ビジネス利用のゲストが早朝からPCを開いていれば、モーニングコーヒーを早めに提供したり、静かな作業環境を確保したりといった仮説が立てられます。

総務人事部は、この仮説構築力を高めるために、ケーススタディを豊富に用意し、スタッフが多様な状況で思考する機会を提供すべきです。また、過去の顧客フィードバックやAIによる顧客データ分析結果を共有することで、「どのような状況で、どのようなサービスが顧客満足度を高めたか」という具体的な成功事例を学び、仮説の精度を高める手助けができます。これにより、ホテリエは単なるマニュアル対応ではなく、パーソナライズされたサービスを提供するための思考基盤を築くことができます。

3. 寄り添い:ゲストの感情に共感する姿勢

「寄り添い」は、ゲストの感情や状況に共感し、心に寄り添う姿勢です。これは、単に要望に応えるだけでなく、ゲストが抱える潜在的な不安や期待を理解し、安心感や喜びを提供することに繋がります。例えば、初めての土地で道に迷ったゲストには、地図を渡すだけでなく、周辺の交通手段やおすすめのスポットを丁寧に説明し、不安を解消するような声かけをすることが「寄り添い」です。

この共感力を育むためには、スタッフ自身が多様な価値観を理解し、相手の立場に立って考える機会を設けることが重要です。異文化理解研修や、顧客からの感謝の声やクレーム対応の事例を共有し、それぞれの状況でゲストがどのような感情を抱いていたかを深く考察するワークショップなどが有効です。共感は、ホテリエの人間力を高め、ゲストとの深い信頼関係を築く上で不可欠な要素となります。

4. 行動:迅速かつ的確にサービスを提供する実践力

「行動」は、観察・仮説・寄り添いのプロセスを経て導き出された最適なサービスを、迅速かつ的確に実行する力です。どれだけ優れた観察力や仮説構築力があっても、実際の行動が伴わなければおもてなしは完結しません。例えば、ゲストが傘を忘れたことに気づいたら、すぐに新しい傘を用意して差し上げる、といった迅速な対応が求められます。また、行動の際には、ゲストに不快感を与えないような言葉遣いや立ち居振る舞いも重要です。

総務人事部は、この行動力を高めるために、具体的な行動基準を明確にし、反復練習の機会を提供すべきです。また、テクノロジーを活用した情報共有システムを導入することで、スタッフ間の連携をスムーズにし、迅速なサービス提供をサポートすることも可能です。例えば、客室清掃の完了状況や備品の補充状況をリアルタイムで共有することで、次のゲストを迎える準備を効率化し、ホテリエが質の高い行動に集中できる時間を創出できます。

おもてなしの言語化については、過去記事「2025年ホテリエ成長戦略:おもてなしを言語化し人間力を最大化する4ステップ」でも深く掘り下げていますので、併せてご参照ください。

採用戦略:言語化された「おもてなし」を軸にミスマッチを防ぐ

「おもてなしの言語化」は、人材採用においても強力な武器となります。従来の採用では、経験や資格が重視されがちでしたが、言語化された4ステップを基準とすることで、候補者の潜在的なホスピタリティ能力を見極めることが可能になります。

資質を見極める採用プロセス

採用面接では、単に「お客様を喜ばせたい」という意欲だけでなく、「観察力」「仮説構築力」「共感力」「行動力」といった具体的な資質を測る質問やケーススタディを導入します。例えば、「これまでのアルバイト経験で、お客様のどのようなサインを読み取り、どのように対応しましたか?」や「予期せぬトラブルが発生した際、どのように状況を判断し、どのような行動をとりましたか?」といった質問を通じて、候補者の思考プロセスや行動特性を深く掘り下げます。

また、グループディスカッションやロールプレイングを導入し、実際のホテル業務に近い状況で候補者がどのように振る舞うかを観察することも有効です。これにより、入社後のミスマッチを最小限に抑え、ホテルの文化にフィットする人材を採用することができます。

現場のリアルな情報を開示し、期待値のギャップを埋める

ホテル業界の仕事は華やかなイメージがありますが、実際には「泥臭い」業務も多く存在します。採用段階で、そうした現実を隠さずに伝えることが、入社後の早期離職を防ぐ上で非常に重要です。例えば、客室清掃の厳しさ、夜勤の業務内容、クレーム対応の難しさなどを具体的に説明し、候補者がリアルな仕事内容を理解した上で入社を決意できるように促します。

現場のホテリエが採用活動に参加し、自身の経験談や仕事のやりがい、苦労話などを直接語る機会を設けることも有効です。これにより、候補者はより具体的なイメージを持つことができ、入社後の「こんなはずではなかった」というギャップを減らすことができます。総務人事部は、採用パンフレットやウェブサイトでも、仕事の魅力だけでなく、大変な側面もバランスよく伝える努力が必要です。

育成戦略:言語化された「おもてなし」を実践に落とし込む

採用した人材を一流のホテリエへと育てるためには、「おもてなしの言語化」を核とした体系的な育成プログラムが不可欠です。

具体的な研修プログラムの設計

「観察・仮説・寄り添い・行動」の4ステップを習得するための具体的な研修プログラムを設計します。座学だけでなく、ロールプレイングやシミュレーション、実際の現場でのOJTを組み合わせ、実践的なスキルを磨く機会を豊富に提供します。

- 基礎研修:ホテルの歴史、理念、サービス基準、部門ごとの役割などを学ぶとともに、「おもてなしの言語化」フレームワークの導入。

- 実践研修:ロールプレイングを通じて、様々なゲストの状況を想定し、4ステップに基づいた対応を練習。ベテランスタッフがゲスト役となり、具体的なフィードバックを提供。

- OJTとメンター制度:新入社員一人ひとりに経験豊富な先輩ホテリエをメンターとして配置し、日々の業務を通じて実践的な指導を行います。メンター自身も「おもてなしの言語化」の重要性を理解し、新入社員の思考プロセスを言語化して導けるよう、メンター研修を実施します。

テクノロジーを活用した育成の効率化

テクノロジーは、人材育成の効率化と質の向上に大きく貢献します。例えば、VR(仮想現実)を活用したシミュレーション研修では、実際のホテル環境を再現し、様々なゲスト対応をバーチャルで体験させることが可能です。これにより、リスクなく実践的なスキルを習得できます。

また、AIによる顧客データ分析ツールは、ホテリエの「観察」の精度を向上させる強力なサポートツールとなります。過去の宿泊履歴、好み、特記事項などを瞬時に把握することで、よりパーソナライズされた「仮説」を立て、的確な「行動」に繋げることができます。総務人事部は、こうしたテクノロジーを積極的に導入し、ホテリエが「おもてなし」の本質に集中できる環境を整備すべきです。

「2025年ホテル人材育成の鍵:テクノロジーと人間力でエンゲージメントを高める」でも触れているように、テクノロジーは人間力の代替ではなく、それを最大限に引き出すためのツールとして機能します。

定着戦略:言語化された「おもてなし」が育むエンゲージメント

せっかく育成した人材が早期に離職してしまっては意味がありません。総務人事部は、「おもてなしの言語化」を通じて、従業員のエンゲージメントを高め、長期的なキャリア形成を支援する戦略を構築する必要があります。

仕事の価値と意義の再認識

「おもてなしの言語化」は、自身の仕事が単なる業務の遂行ではなく、ゲストに感動を与え、ホテルの価値を高める重要な役割を担っていることを明確にします。自分の「観察」「仮説」「寄り添い」「行動」が、具体的なゲストの喜びや感謝に繋がった成功事例を共有する機会を設けることで、ホテリエは自身の仕事の価値と意義を再認識し、高いモチベーションを維持できます。

例えば、日々の業務の中で生まれた「感動体験」を共有するミーティングや社内報、表彰制度などを設けることで、ホテリエ同士が互いの貢献を認め合い、組織全体の士気を高めることができます。

キャリアパスの明確化とスキルアップの機会提供

ホテリエが長期的に働くためには、明確なキャリアパスとスキルアップの機会が不可欠です。総務人事部は、フロント、料飲、宿泊、営業など、部門を横断したジョブローテーション制度を積極的に導入し、ホテリエが総合的なスキルを磨ける機会を提供すべきです。

例えば、地方のホテルでは、比較的少人数のスタッフで多様な業務を担うことが多く、ホテルスタッフとしてのスキルを総合的に磨きたい人には絶好の環境となることがあります。こうした経験を通じて、ホテリエは自身の専門性を深めつつ、ゼネラリストとしての視野も広げることができます。また、管理職育成プログラムや、外部研修への参加支援など、個々のキャリア志向に合わせた成長機会を提供することで、従業員のエンゲージメントを高めることができます。

「ホテル総務人事の変革戦略:採用・育成・定着で拓くホスピタリティの未来」でも述べられているように、従業員の成長を支援することが、結果として企業の持続的な成長に繋がるのです。

テクノロジーによる業務効率化と働き方改革

ホテリエが「おもてなし」に集中できる時間を創出するためには、定型業務やバックオフィス業務の効率化が不可欠です。AIによる口コミ自動返信システム、ロボットによる清掃や荷物運搬、モバイルチェックイン・チェックアウトシステムなど、テクノロジーを活用することで、ホテリエは本来の「人間にしかできないおもてなし」に時間を割くことができます。

総務人事部は、こうしたテクノロジー導入を推進するとともに、労働時間管理の徹底、柔軟なシフト制度、福利厚生の充実など、働き方改革にも積極的に取り組むべきです。従業員が心身ともに健康で、仕事にやりがいを感じられる環境を整備することが、離職率の低減とエンゲージメント向上に繋がります。

現場のリアルな声と課題:言語化の難しさとその克服

「おもてなしの言語化」は理想的なアプローチですが、現場からは様々な「泥臭い課題」も聞かれます。

- 「先輩の背中を見て覚えろ」文化の根深さ:特にベテランホテリエの中には、自身の経験則で培った「おもてなし」を言語化することに抵抗がある、あるいはその方法が分からないという声があります。若手スタッフからは「具体的に何をどうすれば良いのか分からず、試行錯誤するしかない」という戸惑いの声も聞かれます。

- 日々の業務に追われる現実:多忙なホテル現場では、言語化された「おもてなし」のフレームワークを意識して実践する余裕がない、という声も少なくありません。目の前の業務をこなすことに精一杯で、一つ一つのサービスに深く思考を巡らせる時間が取れないという現実があります。

- 属人化からの脱却の難しさ:長年培われた個人のスキルや経験が「おもてなし」の質を支えている側面があるため、それを組織全体で標準化・共有することへの抵抗感や、個性が失われるのではないかという懸念を抱くスタッフもいます。

これらの課題に対し、総務人事部は以下のようなサポートを提供すべきです。

- 言語化を促すワークショップ:ベテランスタッフの経験やノウハウを形式知化するためのワークショップを定期的に開催し、言語化のプロセスをサポートします。成功事例だけでなく、失敗事例からも学び、改善点を言語化する訓練も有効です。

- OJT担当者の育成:OJT担当者自身が「おもてなしの言語化」を深く理解し、新入社員に対して具体的なフィードバックや指導ができるよう、専門的な研修を実施します。

- テクノロジーによるサポートの強化:業務効率化のためのテクノロジー導入をさらに進め、ホテリエが「おもてなし」に集中できる時間を物理的に増やします。また、顧客からのフィードバックをリアルタイムで共有し、スタッフが自身のサービスがどのように評価されているかを認識できる仕組みを導入することも、言語化されたおもてなしの実践意欲を高めます。

「ホテル現場の「泥臭い課題」を解決:ロボットが拓く高ROIと人間力ホスピタリティ」でも指摘されているように、現場の課題解決にはテクノロジーと人間力の両面からのアプローチが不可欠です。

まとめ:持続可能なホスピタリティ企業への道

2025年、ホテル業界は、人材不足という大きな壁に直面しながらも、質の高いホスピタリティを提供し続けることが求められています。この状況を乗り越える鍵は、総務人事部が「おもてなしの言語化」を核とした戦略的な人材採用、育成、定着のサイクルを確立することにあります。

「観察・仮説・寄り添い・行動」の4ステップを組織全体で共有し、実践することで、ホテリエ一人ひとりのスキルが向上し、ゲストに一貫した質の高いサービスを提供できるようになります。これは単なるスキル習得に留まらず、ホテルのブランド価値を高め、従業員のエンゲージメントを深め、最終的には企業の持続可能な成長を支える強固な基盤となるでしょう。

総務人事部は、この変革のリーダーとして、テクノロジーを賢く活用しながら、人間中心のホスピタリティを追求し続けることで、未来のホテル業界を牽引する存在となることが期待されます。

コメント